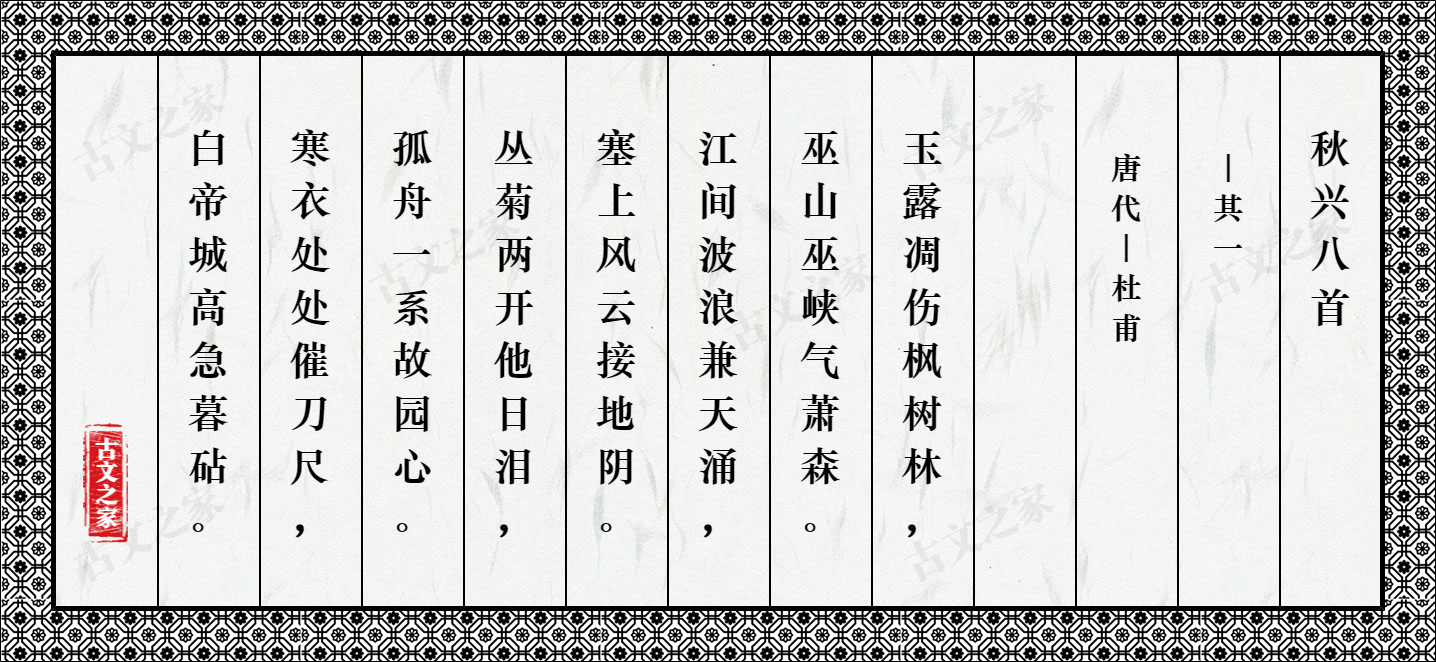

玉露凋伤枫树林,巫山巫峡气萧森。

江间波浪兼天涌,塞上风云接地阴。

丛菊两开他日泪,孤舟一系故园心。

寒衣处处催刀尺,白帝城高急暮砧。

题记:

《秋兴八首》是唐大历元年(766)秋杜甫在夔州时所作的一组七言律诗,因秋而感发诗兴,故曰“秋兴”。杜甫自唐肃宗乾元二年(759)弃官,至当时已历七载,战乱频仍,国无宁日,人无定所,当此秋风萧瑟之时,不免触景生情。因此写下这组诗。

玉露凋伤枫树林,巫山巫峡气萧森。

江间波浪兼天涌,塞上风云接地阴。

丛菊两开他日泪,孤舟一系故园心。

寒衣处处催刀尺,白帝城高急暮砧。

题记:

《秋兴八首》是唐大历元年(766)秋杜甫在夔州时所作的一组七言律诗,因秋而感发诗兴,故曰“秋兴”。杜甫自唐肃宗乾元二年(759)弃官,至当时已历七载,战乱频仍,国无宁日,人无定所,当此秋风萧瑟之时,不免触景生情。因此写下这组诗。

玉露凋伤枫树林,巫山巫峡气萧森。

枫树在深秋露水的侵蚀下逐渐凋零、残伤,巫山和巫峡也笼罩在萧瑟阴森的迷雾中。

江间波浪兼天涌,塞上风云接地阴。

巫峡里面波浪滔天,上空的乌云则像是要压到地面上来似的,天地一片阴沉。

丛菊两开他日泪,孤舟一系故园心。

花开花落已两载,看着盛开的花,想到两年未曾回家,就不免伤心落泪,小船还系在岸边,虽然我不能东归,飘零在外的我,心却长系故园。

寒衣处处催刀尺,白帝城高急暮砧。

又在赶制冬天御寒的衣服了,白帝城上捣制寒衣的砧声一阵紧似一阵,看来又一年过去了,我对故乡的思念也愈加凝重,愈加深沉。

玉露:秋天的霜露,因其白,故以玉喻之。凋伤:使草木凋落衰败。

巫山巫峡:即指夔州(今奉节)一带的长江和峡谷。萧森:萧瑟阴森。

兼天涌:波浪滔天。

塞上:指巫山。接地阴:风云盖地。“接地”又作“匝地”。

丛菊两开:杜甫此前一年秋天在云安,此年秋天在夔州,从离开成都算起,已历两秋,故云“两开”。“开”字双关,一谓菊花开,又言泪眼开。他日:往日,指多年来的艰难岁月。

故园:此处当指长安。

原句:玉露凋伤枫树林 巫山巫峡气萧森

平仄:仄仄平平平仄平 平平平平仄平平

原句:江间波浪兼天涌 塞上风云接地阴

平仄:平平平仄平平仄 仄仄平平平仄平

原句:丛菊两开他日泪 孤舟一系故园心

平仄:平平仄平平仄仄 平平平仄仄平平

原句:寒衣处处催刀尺 白帝城高急暮砧

平仄:平平仄仄平平仄 平仄平平平仄平

以上内容是根据我们拼音版本所整理出的平仄关系,可供参考。

原始诗句:玉露凋伤枫树林,巫山巫峡气萧森。

古韵平仄:仄仄平平平仄平,平平平仄仄平平。 注:森『十二侵平声』

今韵平仄:仄仄平平平仄平,平平平平仄平平。

原始诗句:江间波浪兼天涌,塞上风云接地阴。

古韵平仄:平通平通平平仄,仄仄平平仄仄平。 注:阴『十二侵平声』

今韵平仄:平平平仄平平仄,通仄平平平仄平。

原始诗句:丛菊两开他日泪,孤舟一系故园心。

古韵平仄:平仄仄平平仄仄,平平仄仄仄平平。 注:心『十二侵平声』

今韵平仄:平平仄平平仄仄,平平通仄仄平平。

原始诗句:寒衣处处催刀尺,白帝城高急暮砧。

古韵平仄:平通仄仄平平仄,仄仄平平仄仄?。 注:砧『十二侵平声』

今韵平仄:平通仄仄平平仄,仄仄平平平仄平。

重复字体:

玉露凋伤枫树林,巫山巫峡气萧森。

江间波浪兼天涌,塞上风云接地阴。丛菊两开他日泪,孤舟一系故园心。寒衣处处催刀尺,白帝城高急暮砧。

杜甫(712-770),字子美,自号少陵野老,世称“杜工部”、“杜少陵”等,汉族,河南府巩县(今河南省巩义市)人,唐代伟大的现实主义诗人,杜甫被世人尊

楚王宫北正黄昏,白帝城西过雨痕。 返照入江翻石壁,归云拥树失山村。 衰年肺病唯...

李侯有佳句,往往似阴铿。 余亦东蒙客,怜君如弟兄。 醉眠秋共被,携手日同行。 ...

客行新安道,喧呼闻点兵。 借问新安吏:县小更无丁? 府帖昨夜下,次选中男行。 ...

病鹘孤飞俗眼丑,每夜江边宿衰柳。 清秋落日已侧身,过雁归鸦错回首。 紧脑雄姿迷...

岱宗夫如何?齐鲁青未了。 造化钟神秀,阴阳割昏晓。 荡胸生曾云,决眦入归鸟。 ...