对照翻译

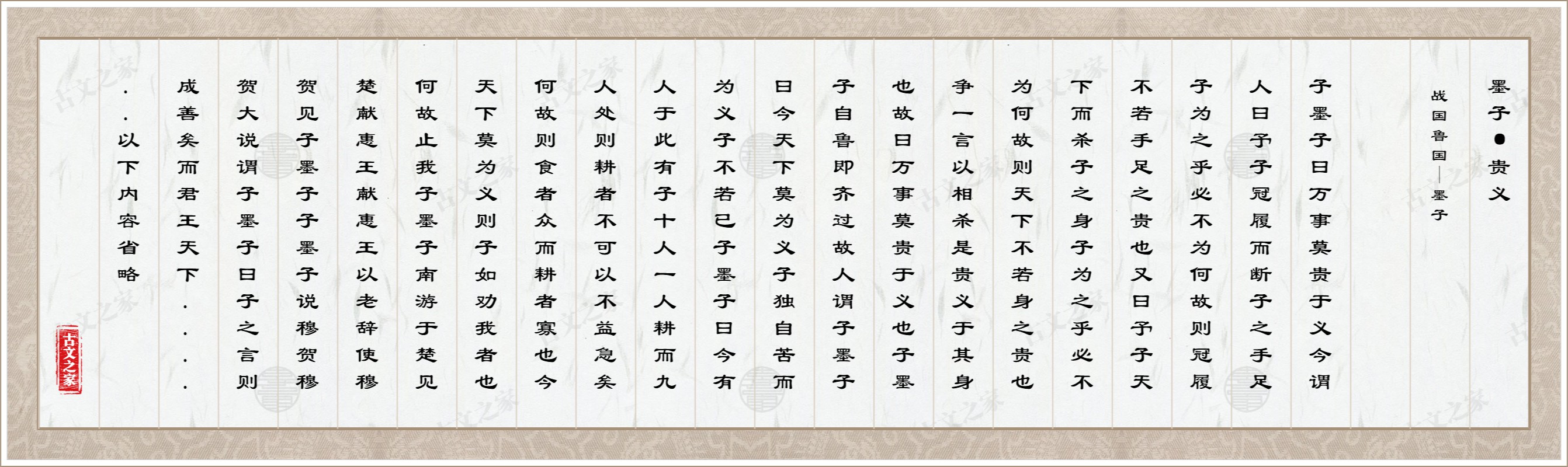

子墨子曰:“

墨子说:“

万事莫贵于义。

万事没有比义更珍贵的了。

今谓人曰:“

假如现在对别人说:“

予子冠履,而断子之手足,子为之乎?

给你帽子和鞋,但是要砍断你的手、脚,你干这件事吗?’

必不为,何故?’

那人一定不干,为什么呢?

则冠履不若手足之贵也。

因为帽、鞋不如手、脚珍贵。

又曰:“

又说:“

予子天下而杀子之身,子为之乎?

给你天下,但要杀死你,你干这件事吗?’

必不为,何故?’

那人一定不干,为什么呢?

则天下不若身之贵也。

因为天下不如自身珍贵。

争一言以相杀,是贵义于其身也。

因争辩一句话而互相残杀,是因为把义看得比自身珍贵。

故曰:

所以说:

万事莫贵于义也。”

万事没有比义更珍贵的了。”

子墨子自鲁即齐,过故人,谓子墨子曰:“

墨子从鲁国到齐国,探望了老朋友,朋友对墨子说:“

今天下莫为义,子独自苦而为义,子不若已。”

现在天下没有人行义,你何必独自苦行为义,不如就此停止。”

子墨子曰:“

墨子说:“

今有人于此,有子十人,一人耕而九人处,则耕者不可以不益急矣。

现在这里有一人,他有十个儿子,但只有一个儿子耕种,其他九个都闲着,耕种的这一个不能不更加紧张啊。

何故?

为什么呢?

则食者众而耕者寡也。

因为吃饭的人多而耕种的人少。

今天下莫为义,则子如劝我者也,何故止我?”

现在天下没有人行义,你应该勉励我行义,为什么还制止我呢?”

子墨子南游于楚,见楚献惠王,献惠王以老辞,使穆贺见子墨子。

墨子南游到了楚国,去见楚惠王,惠王借口自己年老推辞了,派穆贺会见墨子。

子墨子说穆贺,穆贺大说,谓子墨子曰:“

墨子劝说穆贺,穆贺非常高兴,对墨子说:“

子之言,则成善矣!

你的主张确实好啊。

而君王,天下之大王也,毋乃曰‘贱人之所为’而不用乎?”

但君王是天下的大王,恐怕会认为这是一个普通百姓的主张而不加采用吧!”

子墨子曰:“

墨子答道:“

唯其可行。

只要它能行之有效就行了。

譬若药然,草之本,天子食之,以顺其疾,岂曰‘一草之本’而不食哉?

比如药,是一把草根,天子吃了它,用以治愈自己的疾病,难道会认为是一把草根而不吃吗?

今农夫入其税于大人,大人为酒醴粢盛,以祭上帝鬼神,岂曰‘贱人之所为’而不享哉?

现在农民缴纳租税给贵族,贵族大人们酿美酒、造祭品,用来祭祀上天、鬼神,难道会认为这是普通百姓做的而不享用吗?

故虽贱人也,上比之农,下比之药,曾不若一草之本乎?

所以虽然是普通百姓,从上把他比于农民,从下把他比于药,难道还不如一把草根吗?

且主君亦尝闻汤之说乎?

况且惠王也曾听说过商汤的传说吧?

昔者汤将往见伊尹,令彭氏之子御,彭氏之子半道而问曰:“

过去商汤去见伊尹,叫彭氏的儿子给自己驾车,彭氏之子半路上问商汤说:“

君将何之?

您要到哪儿去呢?’

汤曰:“’

商汤答道:“

将往见伊尹。

我将去见伊尹。’

彭氏之子曰:“’

彭氏之子说:“

伊尹,天下之贱人也。

伊尹,只不过是天下的一位普通百姓。

若君欲见之,亦令召问焉,彼受赐矣。

如果您一定要见他,只要下令召见而问他,这在他已蒙受恩遇了!”’

汤曰:“

商汤说:“

非女所知也。

这不是你所知道的。

今有药此,食之则耳加聪,目加明,则吾必说而强食之。

如果现在这里有一种药,吃了它,耳朵会更加灵敏,眼睛会更加明亮,那么我一定会喜欢而努力吃药。

今夫伊尹之于我国也,譬之良医善药也。

现在伊尹对于我国,就好象良医好药。

而子不欲我见伊尹,是子不欲吾善也。

而你却不想让我见伊尹,这是你不想让我好啊!”’

因下彭氏之子,不使御。

于是叫彭氏的儿子下去,不让他驾车了。

彼苟然,然后可也。”

如果惠王能象商汤这样,以后就可以采纳普通百姓的主张了。”

子墨子曰:“

墨子说:“

凡言凡动,利于天、鬼、百姓者为之;

一切言论一切行动,有利于天、鬼神、百姓的,就去做;

凡言凡动,害于天、鬼、百姓者舍之。

一切言论一切行动,有害于天、鬼神、百姓的,就舍弃。

凡言凡动,合于三代圣王尧、舜、禹、汤、文、武者为之;

一切言论一切行动,合乎三代圣王尧、舜、禹、商汤、周文王、周武王的,就去做;

凡言凡动,合于三代暴王桀、纣、幽、厉者舍之。”

合乎三代暴君夏桀、商纣、周幽王、周厉王的,就舍弃。”

子墨子曰:“

墨子说:“

言足以迁行者,常之;

言论足以付之行动的,就推崇它;

不足以迁行者,勿常。

不足以付之行动的,就不要推崇。

不足以迁行而常之,是荡口也。”

不足以付之行动,却要推崇它,就是空言妄语了。”

子墨子曰:“

墨子说:“

必去六辟。

一定要去掉六种邪僻。

默则思,言则诲,动则事,使三者代御,必为圣人。”

沉默之时能思索,出言能教导人,行动能从事义,使这三者交替进行,一定能成为圣人。”

“必去喜,去怒,去乐,去悲,去爱,而用仁义。

(墨子说,)“一定要去掉喜,去掉怒,去掉乐,去掉悲,去掉爱,以仁义作为一切言行的准则。

手足口鼻耳,从事于义,必为圣人。”

手、脚、口、鼻、耳,都用来从事义,一定会成为圣人。”

子墨子谓二三子曰:“

墨子对几个弟子说:“

为义而不能,必无排其道。

行义而不能胜任之时,一定不可归罪于学说、主张本身。

譬若匠人之斫而不能,无排其绳。”

好象木匠劈木材不能劈好,不可归罪于墨线一样。”

子墨子曰:“

墨子说:“

世之君子,使之为一犬一彘之宰,不能则辞之;

世上的君子,使他作为宰杀一狗一猪的屠夫,如果干不了就推辞;

使为一国之相,不能而为之。

使他作一国的国相,干不了却照样去作。

岂不悖哉!”

这难道不荒谬吗?”

子墨子曰:“

墨子说:“

今瞽曰:“

现在有一个盲人说:“

钜者白也,黔者黑也。

银是白的,黔是黑的。’

虽明目者无以易之。’

即使是眼睛明亮的人也不能更改它。

兼白黑,使瞽者取焉,不能知也。

把白的和黑的东西放在一块儿,让盲人分辨,他就不能知道了。

故我曰瞽不知白黑者,非以其名也,以其取也。

所以我说,盲人不知白黑,不是因为他不能称说白黑的名称,而是因为他无法择取。

今天下之君子之名仁也,虽禹、汤无以易之。

现在天下的君子称说‘仁’的名,即使禹、汤也无法更改它。

兼仁与不仁,而使天下之君子取焉,不能知也。

把符合仁和不符合仁的事物混杂在一起,让天下的君子择取,他们就不知道了。

故我曰天下之君子不知仁者,非以其名也,亦以其取也。”

所以我说,天下的君子,不知道‘仁’,不是因为他不能称说仁的名,而是因为他无法择取。”

子墨子曰:“

墨子说:“

今士之用身,不若商人之用一布之慎也。

现在士以身处世,不如商人使用一钱慎重。

商人用一布市,不敢继苟而雠焉,必择良者。

商人用一钱购买东西,不敢任意马虎地购买,一定选择好的。

今士之用身则不然,意之所欲则为之,厚者入刑罚,薄者被毁丑,则士之用身,不若商人之用一布之慎也。”

现在士使用自己的身体却不是这样,随心所欲地胡作非为,过错严重的陷入刑罚,过错轻的蒙受非议羞耻,士以身处世,不如商人使用一钱慎重。”

子墨子曰:“

墨子说:“

世之君子欲其义之成,而助之修其身则愠,是犹欲其墙之成,而人助之筑则愠也,岂不悖哉!”

当代的君子,想实现他的道义,而帮助他修养身心却怨恨,这就象要筑成墙,而别人帮助他却怨恨一样,难道不荒谬吗?”

子墨子曰:“

墨子说:“

古之圣王,欲传其道于后世,是故书之竹帛,镂之金石,传遗后世子孙,欲后世子孙法之也。

古时候的圣王,想把自己的学说传给后代,因此写在竹、帛上,刻在金、石上,传留给后代子孙,要后代子孙效法它。

今闻先王之遗而不为,是废先王之传也?”

现在听到了先王的学说却不去实行,这是废弃先王所传的学说了。”

子墨子南游使卫,关中载书甚多,弦唐子见而怪之,曰:“

墨子南游到卫国去,车中装载的书很多,弦唐子见了很奇怪,问道:“

吾夫子教公尚过曰:“

老师您曾教导公尚过说:“

揣曲直而已。

书不过用来衡量是非曲直罢了。’

今夫子载书甚多,何有也?”’

现在您装载这么多书,有什么用处呢?”

子墨子曰:“

墨子说:“

昔者周公旦朝读书百篇,夕见漆十士。

过去周公旦早晨读一百篇书,晚上见七十士。

故周公旦佐相天子,其修至于今。

所以周公旦辅助天子,他的美善传到了今天。

翟上无君上之事,下无耕农之难,吾安敢废此?

我上没有承担国君授予的职事,下没有耕种的艰难,我如何敢抛弃这些书!

翟闻之:“

我听说过:

同归之物,信有误者。

天下万事万物殊途同归,流传的时候确实会出现差错。’

然而民听不钧,是以书多也。

但是由于人们听到的不能一致,书就多起来了。

今若过之心者,数逆于精微,同归之物,既已知其要矣,是以不教以书也。

现在象公尚过那样的人,心对于事理已达到了洞察精微,对于殊途同归的天下事物,已知道切要合理之处,因此就不用书教育了。

而子何怪焉?”

你为什么要奇怪呢?”

子墨子谓公良桓子曰:“

墨子对公良桓子说:“

卫,小国也,处于齐、晋之间,犹贫家之处于富家之间也。

卫国是一个小国,处在齐国晋国之间,就象穷家处在富家之间一样。

贫家而学富家之衣食多用,则速亡必矣。

穷家如果学富家的穿衣、吃饭、多花费,那么穷家一定很快就破败了。

今简子之家,饰车数百乘,马食菽粟者数百匹,妇人衣文绣者数百人,吾取饰车食马之费,与锈衣之财,以畜士,必千人有余。

现在看看您的家族,以文彩装饰的车子有数百辆,吃菽、粟的马有数百匹,穿文绣的妇人有数百人,如果把装饰车辆、养马的费用和做绣花衣裳的钱财用来养士,一定可以养一千人还有余。

若有患难,则使百人处于前,数百于后,与妇人数百人处前后,孰安?

如果遇到危难,就命令几百人在前面,几百人在后面,这与几百个妇人站在前后,那一个安全呢?

吾以为不若畜士之安也。”

我以为不如养士安全。”

子墨子仕人于卫,所仕者至而反。

墨子使人到卫国做官,去做官的人到卫国后却回来了。

子墨子曰:“

墨子问他:“

何故反?”

为什么回来呢?”

对曰:“

那人回答说:“

与我言而不当。

卫国与我说话不合。

曰:“

说:“

待女以千盆。

给你千盆的俸禄’。’

授我五百盆,故去之也。”

却实际给了我五百盆,所以我离开了卫国。”

子墨子曰:“

墨子又问:“

授子过千盆,则子去之乎?”

给你的俸禄超过千盆,你还离开吗?”

对曰:“

那人答道:“

不去。”

不离开。”

子墨子曰:“

墨子说:“

然则非为其不审也,为其寡也。”

既然这样,那么你不是因为卫国说话与你不合,而是因为俸禄少。”

子墨子曰:“

墨子说:“

世俗之君子,视义士不若负粟者。

世俗的君子,看待行义之人还不如一个背粟的人。

今有人于此,负粟息于路侧,欲起而不能,君子见之,无长少贵贱,必起之。

现在这里有一个人背着粟,在路边休息,想站起来却起不来,君子见了,不管他是少、长、贵、贱,一定帮助他站起来。

何故也?

为什么呢?

曰:

说:

义也。

这是义。

今为义之君子,奉承先王之道以语之,纵不说而行,又从而非毁之。

现在行义的君子,承受先王的学说来告诉世俗的君子,世俗的君子,即使不喜欢不实行行义之士的言论也罢,却又加以非议、诋毁。

则是世俗之君子之视义士也,不若视负粟者也。”

这就是世俗的君子看待行义之士,还不如一个背粟的人了。”

子墨子曰:“

墨子说:“

商人之四方,市贾信徙,虽有关粱之难,盗贼之危,必为之。

商人到四方去,买卖的价钱相差一倍或数倍,即使有通过关卡那种艰难,碰见盗贼那种危险,也一定去做买卖。

今士坐而言义,无关粱之难,盗贼之危,此为信徙,不可胜计,然而不为。

现在士坐着道说义,没有关卡的艰难,没有盗贼的危险,即使这样还不实行。

则士之计利,不若商人之察也。”

那么士人计算利益,不如商人明察了。”

子墨子北之齐,遇日者。

墨子往北到齐国去,遇到一个占卦先生。

日者曰:“

占卦先生说:“

帝以今日杀黑龙于北方,而先生之色黑,不可以北。”

历史上的今天,黄帝在北方杀死了黑龙,你的脸色黑,不能向北去。”

子墨子不听,遂北,至淄水,不遂而反焉。

墨子不听,竟继续向北走,到淄水边,没有渡河返了回来。

日者曰:“

占卦先生说:“

我谓先生不可以北。”

我对你说过不能向北走。”

子墨子曰:“

墨子说:“

南之人不得北,北之人不得南,其色有黑者,有白者,何故皆不遂也?

淄水之南的人不能渡淄水北去,淄水之北的人也不能渡淄水南行,他们的脸色有黑的有白的,为什么都不能渡呢?

且帝以甲乙杀青龙于东方,以丙丁杀赤龙于南方,以庚辛杀白龙于西方,以壬癸杀黑龙于北方,若用子之言,则是禁天下之行者也。

况且黄帝甲乙日在东方杀死了青龙,丙丁日在南方杀死了赤龙,庚辛日在西方杀死了白龙,壬癸日在北方杀死了黑龙,假如实行你的办法,这是禁止天下所有的人来往了。

是围心而虚天下也,子之言不可用也。”

这也是困蔽人心,使天下如同虚无人迹一样,所以你的言论不能用。”

子墨子曰:“

墨子说:“

吾言足用矣,舍言革思者,是犹舍获而拾粟也。

我的言论足够用了,舍弃我的学说、主张而另外思虑,这就象放弃收获而去拾别人遗留的谷穗一样。

以其言非吾言者,是犹以卵投石也。

用别人的言论否定我的言论,这就象用鸡蛋去碰石头一样。

尽天下之卵,其石犹是也,不可毁也。”

用尽天下的鸡蛋,石头还是这个样子,并不能毁坏它。”

《墨子·贵义》全文注音拼音版

《墨子·贵义》全文注音拼音版