对照翻译

夫凡国博君尊者,未尝非法重而可以至乎令行禁止于天下者也。

凡是国土辽阔、君主权威至高无上的国家,自古以来都是因为法律严格而能够在全国范围内实现政令畅通。

是以君人者分爵制禄,则法必严以重之。

因此,作为君主在确定爵位和制定俸禄时,必须坚持严格的法治原则。

夫国治则民安,事乱则邦危。

国家稳定,民众就会安居乐业,若政治混乱,国家将面临危机。

法重者得人情,禁轻者失事实。

严格的法律符合人的本性,而宽松的法禁则与社会现实不符。

且夫死力者,民之所有者也,情莫不出其死力以致其所欲;

民众天生愿意努力工作,他们的目的无非是通过努力来获得自己渴望的东西。

而好恶者,上之所制也,民者好利禄而恶刑罚。

民众的好恶是由君主掌控的,他们喜欢的是利益,厌恶的是惩罚。

上掌好恶以御民力,事实不宜失矣,然而禁轻事失者,刑赏失也。

君主利用民众的好恶心理来调动民力,这样就不会失去治理的实际效果。

其治民不秉法为善也,如是,则是无法也。

反之,如果法禁松弛,政务失序,这往往是因为奖惩不当。

故治乱之理,宜务分刑赏为急。

所以,依据国家治理的原则,首先要做的就是明确奖励和惩罚的标准。

治国者莫不有法,然而有存有亡;

没有哪位君主在治理国家时不颁布法令,但结果却有存亡之别;

亡者,其制刑赏不分也。

国家灭亡的原因在于法令中奖惩不分。

治国者,其刑赏莫不有分:

进一步说,没有哪位君主在实行奖惩时不加以区分。

有持以异为分,不可谓分;

但有些所谓的“区分”只是表面文章,并非真正的区分。

至于察君之分,独分也。

明智君主的奖惩是基于统一标准进行的。

是以其民重法而畏禁,愿毋抵罪而不敢胥赏。

所以在明君统治下,民众既尊重法律又畏惧禁令,既不想犯罪也不敢妄图获取赏赐。

故曰:

所以说:

不待刑赏而民从事矣。

无需等到动用刑罚或赏赐,民众就已经规规矩矩地做事了。

是故夫至治之国,善以止奸为务。

因此,那种治理得最好的国家,善于把禁止奸邪作为急务。

是何也?

这是为什么呢?

其法通乎人情,关乎治理也。

因为禁止奸邪的法律是和人情息息相通,和政理紧密相关的。

然则去微奸之道奈何?

既然如此,那么去掉那些不易觉察的奸邪行为要用什么方法呢?

其务令之相规其情者也。

关键在于一定要使民众窥探彼此的隐情。

则使相窥奈何?

那么又怎样使民众互相窥探呢?

曰:

大致说来。

盖里相坐而已。

也就是同里有罪连坐受罚罢了。

禁尚有连于己者,理不得相窥,唯恐不得免。

假定禁令有牵连到自己的、从情理上看他们不得不相互监视,唯恐牵连到自己头上。

有奸心者不令得忘,窥者多也。

不允许有奸心的人得到隐匿的机会,靠的是四下里有眼睛盯着。

如此,则慎己而窥彼,发奸之密。

这样一来,民众自己就会谨慎小心而对别人进行监督。

告过者免罪受赏,失奸者必诛连刑。

从而揭发坏人的隐秘,告奸的人免罪受常,有奸不报的人一定要连带受刑。

如此,则奸类发矣。

如能这样,各种各样的奸人就被揭发出来了。

奸不容细,私告任坐使然也。

连细小的奸邪行为都不容发生,是靠暗中告密和实行连坐所起的作用。

夫治法之至明者,任数不任人。

对法律整饬得极其严明的君主,依靠的是法律条文而不是一二人才。

是以有术之国,不用誉则毋适,境内必治,任数也。

因此有办法的国家,毋需名扬四海,就能无敌于天下,国家得到治理,这都是是依靠法度的缘故。

亡国使兵公行乎其地,而弗能圉禁者,任人而无数也。

丧失主权的国家,让敌兵公开地在境内活动而不能予以防御机制止的原因,在于只凭一二人才而没有法术,自取灭亡,是人为的因素在起作用;

自攻者人也,攻人者数也。

进攻别国,是法术的力量在起作用。

故有术之国,去言而任法。

所以在有办法的国家里,总是排斥空谈而仟用法术。

凡畸功之循约者虽知,过刑之于言者难见也,是以刑赏惑乎贰。

凡属和有关条例存关奈例曲相附会的虚功是难以识破的,凡属经花言巧语掩饰的错误是难以发现的,因此,刑赏易为表里不一的情况所惑乱。

所谓循约难知者,奸功也。

所谓依据条例而难以识别的功勋,就是奸功;

臣过之难见者,失根也。

臣下那些难以发现的过失,就是失根。

循理不见虚功,度情诡乎奸根,则二者安得无两失也?

依据条例则不能发现虚功.仪依常情判断就发现不了奸情,这样一来,刑罚和赏赐怎能不双双产生差错呢?

是以虚士立名于内,而谈者为略于外,故愚、怯、勇、慧相连而以虚道属俗而容乎世。

因此,徒有虚名的功臣在闰内捞得声誉,夸夸其谈的说客在国外巧取私利,结果愚妄、怯懦、暴庆、巧诈的种种人物串通一气,用虚无的道理迎合世俗、取悦社会。

故其法不用,而刑罚不加乎僇人。

所以那些国法得不到执行,而罪不容诛的犯人得以逃脱刑罚的制裁。

如此,则刑赏安得不容其二?

这样的话,刑罚和奖赏怎么会不发牛歧异?

实故有所至,而理失其量,量之失,非法使然也,法定而任慧也。

事实本来摆在面前,但按常理推断却失去了正确度量,度量发生差错,并不是法度造成的,尽管法制业已明定,但依靠的却是私智。

释法而任慧者,则受事者安得其务?

放弃法制而依靠智慧,那么接受任务的官员怎能把握要领?

务不与事相得,则法安得无失,而刑安得无烦?

事务要领与事务本身统一不起来,那么法令哪能不出差错,而刑罚又哪能不趋烦乱?

是以赏罚扰乱,邦道差误,刑赏之不分白也。

因此,赏罚混乱不堪,国法错误百出,是由于刑赏区分不明。

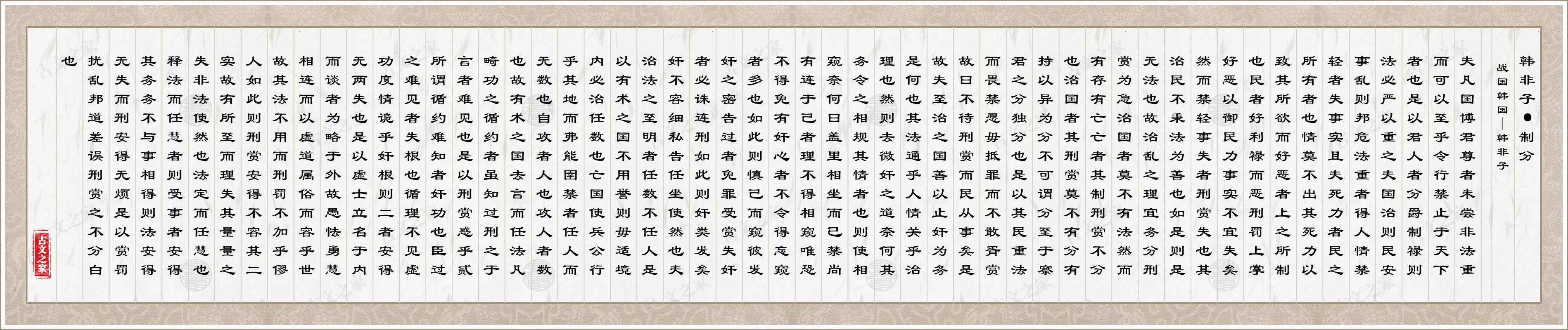

《韩非子·制分》全文注音拼音版

《韩非子·制分》全文注音拼音版