对照翻译

张孟谈既固赵宗,广封疆,发五百,乃称简之涂以告襄子曰:“

张孟谈巩固了赵国的地位以后,扩大边境,发扬五霸的精粹,向赵襄子称赞赵简子的遗训说:“

昔者,前国地君之御有之曰:“

从前,筒子统治赵圈时有这样的话:“

五百之所以致天下者,约两主势能制臣,无令臣能制主。

五霸之所以得到天下诸侯拥护的原因是约束得当,使君主的权势能控制臣下,不使臣下的权势能控制君主。

故贵为列侯者,不令在相位,自将军以上,不为近大夫。

所以尊贵为列侯的人,不让他任相国,有将军以上地位的武官,不让他担任近大夫。

今臣之名显而身尊,权重而众服,臣愿捐功名、去权势以离众。”’

如今隐下名声显赫而身体尊贵,权力重大而众人服从,逮下愿意捐弃功名,抛弃权势而离开众人。”

襄子悢然曰:“

赵襄子悲伤地说。

何哉?

“这是为什么呢?

吾闻辅主者名显,功大者身尊,任国者权重,信忠在己而众服焉。

我听说辅佐君主的人名声显赫,功劳大的人身体尊贵,担任相国的人权力重要,自己忠诚讲信用众人就会服从。

此先圣之所以集国家、安社稷乎!

这是古代圣贤协调驾驭国家,安定国家的办法呀!

子何为然?”

您为什么不这样做?”

张孟谈对曰:“

张孟谈国答说:“

君主所言,成功之美也。

君王所说的,是成就功名的美好。

臣之所谓,持国之道也。

臣下所说的,是保守国家的方法。

臣观成事,闻往古,天下之美同,臣主之权均之能美,未之有也。

臣下观察成功的事业,听古代的传说,天下美好的事情是相同的,但是臣下君主的权力平均起来都能美好,是没有这种事的。

前事之不忘,后事之师。

记住过去的经验教训,可作以后行事的借鉴。

君若弗图,则臣力不足。”

君王如果不考虑,那么臣下是没有这个力量的。”

怆然有决色。

张孟谈的面容显出悲伤诀别的样子。

襄子去之。

赵襄子让他离开。

卧三日,使人谓之曰:“

张孟谈躺了三天,派人对襄子说:“

晋阳之政,臣下不使者何如?”

晋阳的政事,臣下不从命怎么办?”

对曰:“

赵襄子手下人回答说:“

死僇。”

杀掉。”

张孟谈曰:“

张孟谈说:“

左司马见使于国家,安社稷,不避其死,以成其忠,君其行之。”

左司马被国家使用,安定了国家,不躲避死亡,以成就他的忠诚,君王还是动手吧。”

君曰:“

赵襄子说:“

子从事。”

您还是去做您想做的事情。”

乃许之。

于是就答应了他。

张孟谈便厚以便名,纳地释事以去权尊,而耕于负亲之丘。

张孟谈心安理得地去掉重权和美名而更加巩固了自己的名声,他交纳封地,放弃政事离开尊贵的权位,而耕种在负亲之丘。

故曰,贤人之行,明主之政也。

所以说,张孟谈的行为是贤明人的行为,赵襄子的政治是英明君主的政治。

耕三年,韩、魏、齐、燕负亲以谋赵。

张孟谈种了三年地,韩国、魏国、齐国、楚国背叛了过去的联盟而谋划进攻赵国。

襄子往见张孟谈而告之曰:“

赵襄子前来会见张盂谈并告诉他说:“

昔者知氏之地,赵氏分则多十城,复来,而今诸侯孰谋我,为之奈何?”

从前智伯的土地,赵氏分得多到十个城邑,他们再来,如今诸侯是谋划进攻我们,对这件事怎么办?”

张孟谈曰:“

张孟谈说:“

君其负剑而御臣以之国,舍臣于庙,授吏大夫,臣试计之。”

君王还是背着剑为臣下驾驶车辆回到都城,让臣下住在宗庙里,把任命官吏大夫的权力交给我,臣下为您试着谋划对策。”

君曰:“

赵襄子说:“

诺。”

好。”

张孟谈乃行,其妻之楚,长子之韩,次子之魏,少子之齐。

张盂谈才上路,他的妻子到楚国去,长子到韩国去,次子到魏国去,少予到齐困去。

四国疑而谋败。

四国产生疑心而计谋失败。

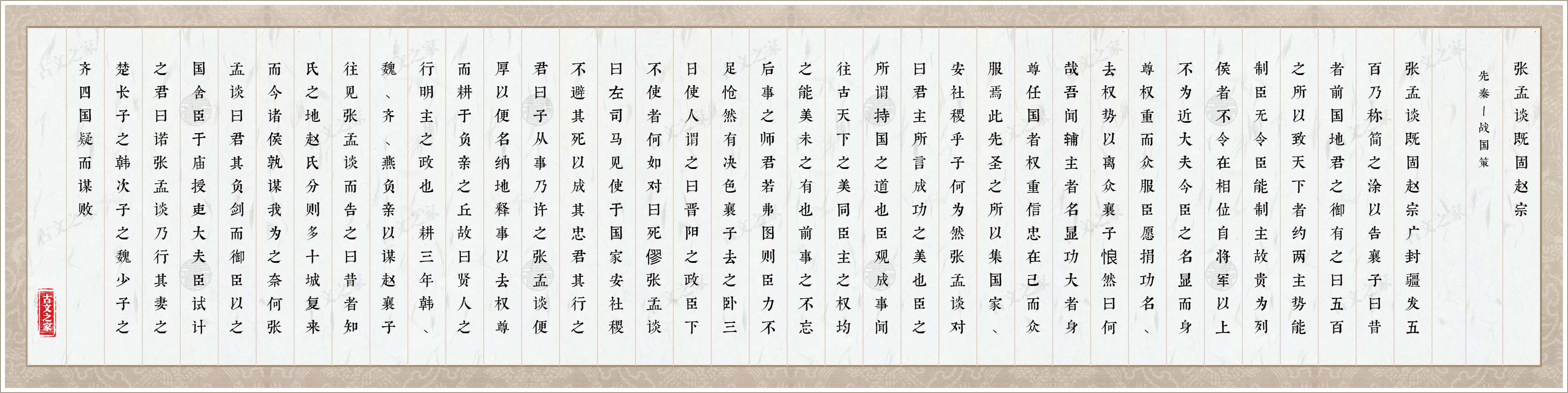

《张孟谈既固赵宗》全文注音拼音版

《张孟谈既固赵宗》全文注音拼音版