对照翻译

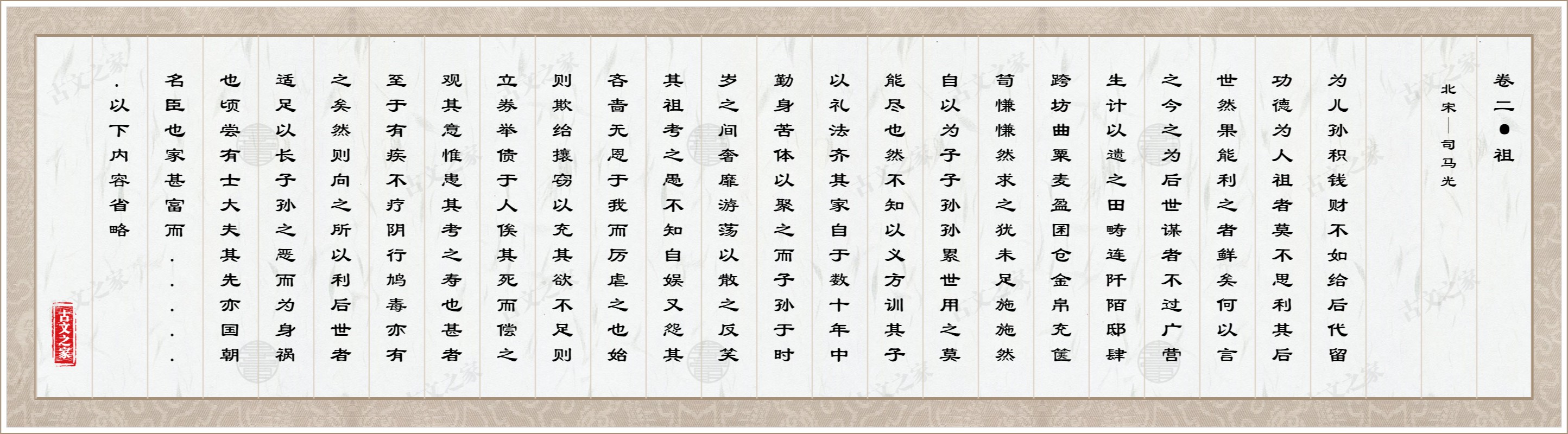

为儿孙积钱财,不如给后代留功德

为儿孙积钱财,不如给后代留功德

为人祖者,莫不思利其后世。

作为人的先祖,没有人不希望为后代造福。

然果能利之者,鲜矣。

然而,真正能为后代带来福祉的人却很少。

何以言之?

为什么会这样说呢?

今之为后世谋者,不过广营生计以遗之。

因为如今那些为后代谋利益的人,只知道拼命积累钱财留给子孙。

田畴连阡陌,邸肆跨坊曲,粟麦盈囷仓,金帛充箧笥,慊慊然求之犹未足,施施然自以为子子孙孙累世用之莫能尽也。

他们拥有连片的田地、遍布街巷的商铺、堆满仓库的粮食和塞满箱子的财物,但仍然觉得不够,还在苦苦谋求更多,这样他们心里就感到满足,自以为子子孙孙可以世世代代享用不尽了。

然不知以义方训其子,以礼法齐其家。

但他们却没有意识到,更重要的是用做人的道理来教育子孙,也没有懂得用礼法来管理家庭。

自于数十年中勤身苦体以聚之,而子孙于时岁之间奢靡游荡以散之,反笑其祖考之愚不知自娱,又怨其吝啬,无恩于我,而厉虐之也。

结果,他们辛辛苦苦几十年积累的财富,却被那些没有教养的子孙在短时间内挥霍一空,更糟糕的是,这些子孙反过来讥笑祖辈愚蠢,不会享受生活,还埋怨祖辈吝啬小气,曾经对自己不好,甚至虐待自己。

始则欺绐攘窃,以充其欲;

那些家里有钱却没有接受良好教育的后代,大多一开始就靠欺骗和偷窃来满足私欲。

不足,则立券举债于人,俟其死而偿之。

当钱不够时,就向别人借钱立券,打算等祖父去世后再还债。

观其意,惟患其考之寿也。

仔细观察这些子孙的心理,会发现他们其实只盼着祖父早点死。

甚者至于有疾不疗,阴行鸠毒,亦有之矣。

更有甚者,当祖父生病时,不仅不治疗,反而暗中下毒,想尽快得到家里的财产。

然则向之所以利后世者,适足以长子孙之恶而为身祸也。

那些为后代谋利益的祖父们,不但助长了子孙的恶行,还给自己招来了杀身之祸。

顷尝有士大夫,其先亦国朝名臣也,家甚富而尤吝啬,斗升之粟、尺寸之帛,必身自出纳,锁而封之。

过去有一位士大夫,他的祖先也是当朝名臣,家里非常富裕,但他却很小气,连斗升之粟、尺寸之布都要亲自管理。

昼而佩钥于身,夜则置钥于枕下,病甚,困绝不知人,子孙窃其钥,开藏室,发箧笥,取其财。

他把金银财宝锁得严严实实,白天把钥匙装在身上,晚上睡觉时放在枕头下,后来他得了重病,失去知觉,子孙们趁机偷走钥匙,打开密室,找到存放财宝的箱子,把金银财宝全都偷走了。

其人后苏,即扪枕下,求钥不得,愤怒遂卒。

当他从昏迷中醒来后,发现枕头下的钥匙不见了,于是愤怒地死去。

其子孙不哭,相与争匿其财,遂致斗讼。

他的子孙们不仅没有为他的死哭泣,反而为了争夺、藏匿财产而打斗、诉讼。

其处女蒙首执牒,自讦于府庭,以争嫁资,为乡党笑。

就连未出嫁的女子也蒙着头拿着状纸,在公堂上喊冤叫屈,为自己争夺嫁妆,他们的卑鄙行为受到乡里的嘲笑。

盖由子孙自幼及长,惟知有利,不知有义故也。

究其原因,大概是因为这些子孙从小到大只懂得追逐利益,不知道讲道义。

夫生生之资,固人所不能无,然勿求多余,多余希不为累矣。

生活中用到的钱财物资,确实是人所必需的,但也不应过分贪求,钱财一旦太多,就会成为拖累。

使其子孙果贤耶,岂蔬粝布褐不能自营,至死于道路乎?

如果子孙确实贤能,难道他们连粗茶淡饭、布衣简居都不能自己谋得,难道会冻死饿死在路边吗?

若其不贤耶,虽积金满堂,奚益哉?

倘若子孙无能,即使金银堆满屋又有什么用呢?

多藏以遗子孙,吾见其愚之甚也。

祖父们积累财富留给子孙后代,实在是愚蠢至极。

然则贤圣皆不顾子孙之匮乏邪?

难道古代的先贤都不关心他们的子孙后代的穷富吗?

曰:

有人问:

何为其然也?

他们为什么不给后代留下很多财产呢?

昔者圣人遗子孙以德以礼,贤人遗子孙以廉以俭。

因为古代圣人懂得留给子孙后代高尚的品德与严格的礼法熏陶,贤人们传给子孙的是廉洁的品质和俭朴的作风。

舜自侧微积德至于为帝,子孙保之,享国百世而不绝。

舜出身贫寒却努力修养品德,最终成为帝王,他的子孙继承了他的高尚品德,统治国家历经百代而不衰。

周自后稷、公刘、太王、王季、文王,积德累功,至于武王而有天下。

周朝从后稷、公刘、太王、王季、文王开始修德积功,到了周武王的时候,终于推翻殷商,夺取天下。

其《诗》曰:“

《诗经》里说:“

诒厥孙谋,以燕翼子。”

周文王谋及子孙,扶助子孙。”

言丰德泽,明礼法,以遗后世而安固之也。

指的就是周文王积累恩德,申明礼法,并将这份遗产传给后代,使得国家安定、社稷稳固。

故能子孙承统八百余年,其支庶犹为天下之显,诸侯棋布于海内。

因此,他们的子孙后代能够统治国家八百年,旁系亲戚也成为天下的望族,被分封的诸侯遍及海内。

其为利岂不大哉!

周家祖先留给后代的利益难道不大吗,沃土容易被人夺走,薄田却能世代相传。

孙叔敖为楚相,将死,戒其子曰:“

孙叔敖担任楚国相时,临终前告诫他的儿子说:“

王数封我矣,吾不受也。

楚王多次要给我封地,我都没有接受。

我死,王则封汝,必无受利地。

我死后,楚王一定会赐封地给你们,你们千万不要接受肥沃的土地。

楚越之间有寝邱者,此其地不利而名甚恶,可长有者唯此也。”

楚越两地之间有个地方叫寝邱,那里土地贫瘠且地名不好听,但能够长期拥有的唯有这块土地。”

孙叔敖死,王以美地封其子。

孙叔敖死后,楚王果然赐给他儿子一块好地,他的儿子坚决不要,而是请求封赐寝邱这块薄地。

其子辞,请寝邱,累世不失。

结果,好几代人都保有这块封地,从未被人侵夺。

汉相国萧何,买田宅必居穷僻处,为家不治垣屋,曰:“

汉代相国萧何,购买田产房屋时总是选择荒凉偏僻的地方,家里也很少修建房屋,萧何解释说:“

今后世贤,师吾俭;

如果我的后代贤能,他们就会学习我俭朴的作风;

不贤,无为势家所夺。”

即便无能,田产也不会被有权势的大家族夺去。”

太子太傅疏广乞骸骨归乡里,天子赐金二十斤,太子赠以五十斤。

祖上多留钱财,后代必然怠惰,太子太傅疏广向朝廷请求告老还乡,皇帝赐给他黄金二十斤,太子又赐给他五十斤。

广日令家具设酒食,请族人、故旧、宾客,相与娱乐。

疏广每天命家人摆酒设宴,款待本族人、朋友和宾客,与这些人吃喝娱乐。

数问其家金余尚有几何,趣卖以共具。

他多次询问家人金子还剩下多少,让家人把金子卖掉来治办酒食。

居岁余,广子孙窃谓其昆弟、老人、广所爱信者曰:“

这样过了一年多,子孙们悄悄对疏广所敬重和信任的兄长说:“

子孙冀及君时颇立产业基址,今日饮食费且尽,宜从大人所劝,说君买田宅。”

我们希望老人在朝廷时多挣些产业田宅,现在家里快把皇帝和太子赏赐的金子吃喝光了,您应该劝说老人买些田地房产,不要再把钱都用于吃喝。”

老人即以闲暇时为广言此计。

疏广的兄长找机会把儿孙们的意思告诉了疏广。

广曰:“

疏广说:“

吾岂老悖不念子孙哉!

我难道老糊涂了吗,我难道不懂得为儿孙们打算吗?

顾自有旧田庐,令子孙勤力其中,足以共衣食,与凡人齐。

我是觉得家里本来就有一些田地和房舍,如果他们勤俭持家,足够他们的吃穿用度,生活水平也能和一般人相当。

今复增益之,以为赢余,但教子孙怠惰耳。

现在再给他们增添家产,只会让他们以为家里很有钱,这样只能让他们变得懒惰,没有什么好处。

贤而多财则损其志,愚而多财则益其过。

即便是贤惠的人,财产多了也会使他们觉得有依赖而丧失奋发向上的志向,如果是愚蠢的人,财产多了更会因放纵而增添过错。

且夫富者,众之怨也。

而且,一般来讲,有钱的人容易招致别人的怨恨。

吾既亡,以教化子孙,不欲盖其过而生怨。”

我就要死了,应该教育他们懂得这些道理,我不愿增加他们的过错,也不愿让他们成为别人怨恨的对象。”

涿郡太守杨震,性公廉,子孙常蔬食步行。

留下清白给儿孙,涿郡太守杨震,秉性公正廉洁,子孙经常粗食步行。

故旧长者,或欲令为开产业。

杨震的亲朋好友和同乡长者都劝他为儿孙们置办些产业。

震不肯,曰:“

杨震始终不肯,他说:“

使后世称为清白吏子孙,以此遗之,不亦厚乎!”

让我的儿孙后代被世人称为清廉官吏的子孙,将这样的美名留给子孙,这不是很丰厚的遗产吗?”

南唐德胜军节度使兼中书令周本,好施。

儿孙自有儿孙福,南唐德胜军节度使兼中书令周本乐善好施。

或劝之曰:“

有人劝他说:“

公春秋高,宜少留余赀以遗子孙。”

您年纪已高,应留些财产给子孙后代。”

本曰:“

周本说:“

吾系草,事吴武王,位至将相,谁遗之乎?”

我当年穿着草鞋,跟随吴武王,后来官至将相,有谁留下财产给我呢?”

近故张文节公为宰相,所居堂室,不蔽风雨;

由俭入奢易,由奢入俭难,新近去世的张文节公担任宰相时,居住的房屋破旧到不能遮蔽风雨;

服用饮膳,与始为河阳书记时无异。

衣服和膳食,也跟他担任河阳书记时没有什么两样。

其所亲或规之曰:“

他的亲戚规劝他说:“

公月入俸禄几何,而自奉俭薄如此。

你一个月的俸禄那么多,日常生活竟如此俭朴。

外人不以公清俭为美,反以为有公孙布被之诈。”

外人不但不把你的清廉俭朴看作美德,相反还以为你像公孙弘一样在沽名钓誉呢!”

文节叹曰:“

文节感叹地说:“

以吾今日之禄,虽侯服王食,何忧不足?

凭我现在的俸禄,要想穿王侯的衣服、吃美味佳肴,何愁没有钱?

然人情由俭入奢则易,由奢入俭则难。

可是我知道人的性情一般是俭朴转向奢侈容易接受,由奢侈转为俭朴却很难适应。

此禄安能常恃,一旦失之,家人既习于奢,不能顿俭,必至失所,曷若无失其常!

我现在的俸禄怎会永远保有,一旦失去俸禄,家里的人已经习惯了奢侈的生活,不能马上转为俭朴,必然会出现问题,既然这样,哪如就保持这样的生活习惯呢!

吾虽违世,家人犹如今日乎!”

这样,即便我离开人世,我的家人也还能像现在一样愉快地生活下去。”

闻者服其远虑。

听者都佩服他的深谋远虑。

此皆以德业遗子孙者也,所得顾不多乎?

这些例子都是长辈们把德行和事业留给子孙后代的典范,他们所得到的难道不多吗?

晋光禄大夫张澄,当葬父,郭璞为占墓地曰:“

福禄不要全占尽,留下一些给儿孙,晋代光禄大夫张澄,安葬父亲时,请懂占卜之术的郭璞为他占卜墓地,郭璞说:“

葬某处,年过百岁,位至三司,而子孙不蕃;

你父亲如果葬在甲地,你可以年过百岁,官至三司,但子孙后代却不兴旺。

某处,年几减半,位裁乡校,而累世贵显。”

若葬在乙地,你的寿命要减去一半,而且只能担任乡学小官,可是你的子孙后代会显贵。”

澄乃葬其劣处,位止光禄,年六十四而亡。

张澄将父亲埋在不好的甲地,果然,他只做了光禄大夫,活了六十四岁就去世了。

其子孙昌炽,公侯将相,至梁陈不绝,虽未必因葬地而然,足见其爱子孙厚于身矣。

但他的子孙后代都很兴旺发达,官至公侯将相的,到梁、陈时代都代有其人,尽管这不一定只是因为葬地的缘故,但足以看出张澄疼爱儿孙胜过爱护自己。

先公既登侍从,常曰:“

先父做了侍从之后,常常说:“

吾所得已多,当留以子孙。”

我本人得到的已经够多的了,应该留一些福禄给子孙后代。”

处心如此,其顾念后世不亦深乎!

他考虑得如此长远,顾念后世之情不也是很深的嘛!

《卷二·祖》全文注音拼音版

《卷二·祖》全文注音拼音版