对照翻译

尧、舜、禹、汤、文、武、成、康之际,何其爱民之深,忧民之切,而待天下以君子长者之道也。

唐尧、虞舜、夏禹、商汤、周文王、周武王、周成王、周康王的时代,他们多么关爱百姓,多么为百姓的疾苦忧心忡忡,而且用君子长者的宽厚态度来对待天下人。

有一善,从而赏之,又从而咏歌嗟叹之,所以乐其始而勉其终。

有人做了一件好事,不仅奖赏他,还用歌曲赞美他,为他有一个好的开始而欣喜,并鼓励他坚持到底;

有一不善,从而罚之,又从而哀矜惩创之,所以弃其旧而开其新。

有人做了一件坏事,处罚之余,又怜悯同情他,希望他能改正错误重新做人。

故其吁俞之声,欢休惨戚,见于虞、夏、商、周之书。

欢喜与忧虑的情感,赞成与反对的声音,都记录在虞、夏、商、周的历史书籍中。

成、康既没,穆王立,而周道始衰,然犹命其臣吕侯,而告之以祥刑。

成王、康王去世后,穆王继承王位,周朝的治国之道开始衰落,但穆王仍然嘱咐大臣吕侯,告诫他要施行“祥刑”。

其言忧而不伤,威而不怒,慈爱而能断,恻然有哀怜无辜之心,故孔子犹有取焉。

穆王的话虽然充满忧虑却不悲伤,威严却不愤怒,慈爱却能果断,怀着怜惜无罪者的心肠,因此孔子将这篇《吕刑》选入了《尚书》。

《传》曰:“

古书上说:“

赏疑从与,所以广恩也;

奖赏时如果有疑点,应该依然将其列入受赏之列,以推广恩泽;

罚疑从去,所以慎刑也。

惩罚时如果遇到可疑之处,则应从受罚之列中剔除,”这是为了谨慎使用刑法。

当尧之时,皋陶为士。

尧执政时,皋陶是掌管刑法的官员。

将杀人,皋陶曰“杀之”三,尧曰“宥之”三。

有一次,皋陶三次说某人该杀,尧帝却一连三次说应当宽恕。

故天下畏皋陶执法之坚,而乐尧用刑之宽。

所以天下人都敬畏皋陶执法的坚决,同时又赞美尧帝用刑的宽大。

四岳曰“鲧可用”,尧曰“不可,鲧方命圮族”,既而曰“试之”。

四岳建议,“鲧可以任用,”尧却说,“不行,鲧违抗命令,毁谤同族,”但后来他又说,“试用一下吧。”

何尧之不听皋陶之杀人,而从四岳之用鲧也?

为什么尧不听从皋陶处死犯人的主张,却采纳了四岳任用鲧的建议呢?

然则圣人之意,盖亦可见矣。

圣人的心意,从中就可以看出来了。

《书》曰:“

《尚书》说:“

罪疑惟轻,功疑惟重。

罪行轻重有疑问时,宁可从轻处置,功劳大小有疑问时,宁可从重奖赏。

与其杀不辜,宁失不经。”

与其错杀无辜的人,宁可犯下执法失误的过失。”

呜呼,尽之矣。

唉,这句话完全体现了忠厚的精神。

可以赏,可以无赏,赏之过乎仁;

可以赏也可以不赏时,选择赏就显得格外仁慈;

可以罚,可以无罚,罚之过乎义。

可以罚也可以不罚时,选择罚就显得过于严厉。

过乎仁,不失为君子;

过于仁慈,还不失为一个君子;

过乎义,则流而入于忍人。

过于严厉,就会变得残忍。

故仁可过也,义不可过也。

所以,仁慈可以超出,但义法绝不能越过界限。

古者赏不以爵禄,刑不以刀锯。

古人奖赏不用爵位和俸禄,刑罚不用刀锯。

赏之以爵禄,是赏之道行于爵禄之所加,而不行于爵禄之所不加也。

因为用爵位、俸禄行赏,只能对那些能得到爵位、俸禄的人起作用,无法影响得不到这些的人;

刑以刀锯,是刑之威施于刀锯之所及,而不施于刀锯之所不及也。

用刀锯作刑具,只能对受这种刑罚的人起作用,对不受这种刑罚的人没有威慑力。

先王知天下之善不胜赏,而爵禄不足以劝也;

古代君主知道天下的善行是奖励不完的,不可能全都用爵位俸禄来表彰;

知天下之恶不胜刑,而刀锯不足以裁也。

也知道天下的罪恶是惩罚不尽的,不可能全都用刀锯来制裁。

是故疑则举而归之于仁,以君子长者之道待天下,使天下相率而归于君子长者之道。

所以当赏罚有疑问时,就以仁爱之心对待,用君子长者的宽厚仁慈对待天下人,使天下人都能回归到君子长者的忠厚仁爱之道上来。

故曰:

所以说:

忠厚之至也。

这就是赏罚忠厚到了极致啊!

《诗》曰:“

《诗经》说:“

君子如祉,乱庶遄已。

君子如果乐于接受劝谏,祸乱就会迅速平息;

君子如怒,乱庶遄沮。”

君子如果怒斥谗言,祸乱也会迅速平息。”

夫君子之已乱,岂有异术哉?

君子止息祸乱,难道有什么特别的办法吗?

时其喜怒,而无失乎仁而已矣。

他不过是适时地控制自己的喜怒,不偏离仁慈宽大的原则罢了。

《春秋》之义,立法贵严,而责人贵宽。

《春秋》的大义是,立法要严格,责人要宽厚。

因其褒贬之义,以制赏罚,亦忠厚之至也。

根据它的褒贬原则来制定赏罚制度,这也是忠厚到了极点啊!

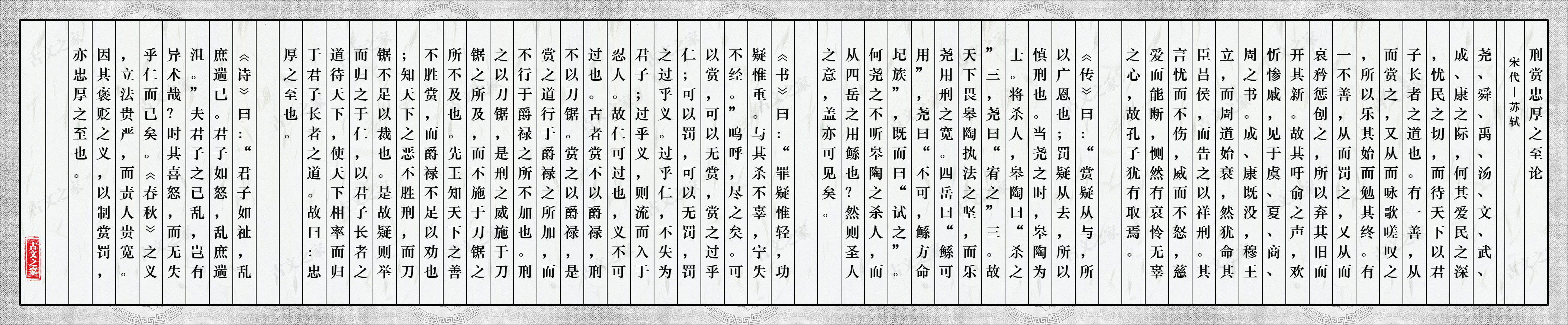

《刑赏忠厚之至论》全文注音拼音版

《刑赏忠厚之至论》全文注音拼音版