对照翻译

比往来南北,颇承友朋推一日之长,问道于盲。

近来往来南北各地,因为我年岁稍大一点,而颇受到朋友们的推重,向我这无知盲人询问道理。

窃叹夫百余年以来之为学者,往往言心言性,而茫乎不得其解也。

我私下里慨叹百多年来做学问的人,往往谈论心性,然而却模模糊糊并没有能够真正理解。

命与仁,夫子之所罕言也;

命运与仁德,这是孔子很少谈论的问题;

性与天道,子贡之所未得闻也。

人性和天道,也是子贡从来未在孔子那里听到的事情。

性命之理,著之《易传》,未尝数以语人。

人性和命运的道理,写在孔子解释《易经》的著作里,但他并未经常拿来讲给别人听。

其答问士也,则曰:“

他回答关于什么叫士的问题,就说:“

行己有耻”;

自己立身行事要有羞耻之心。”

其为学,则曰:“

他谈做学问,就说:“

好古敏求”;

爱好古代的历史文化,勤奋敏捷地去学习。”

其与门弟子言,举尧舜相传所谓危微精一之说一切不道,而但曰:“

他与学生们谈话,举凡尧舜相传的所谓“危微精一”之说,一概不谈论,而只是说:“

允执其中,四海困穷,天禄永终。”

一定要准确掌握住不偏不倚的准则,当心天下的百姓陷入穷困,上天给予的禄位就会永远终止。”

呜呼!

哎呀!

圣人之所以为学者,何其平易而可循也!

圣人做学问的方法,是多么平易而又便于遵循啊!

故曰:“

所以说:“

下学而上达。”

只要努力学习人事,就可以上通天理。”

颜子之几乎圣也,犹曰:“

颜渊几乎就是圣人了,他仍然说:“

博我以文。”

用各种文化知识来丰富我。”

其告哀公也,明善之功,先之以博学。

孔子回答鲁哀公的问题,说明行善的功效,首先在于博学。

自曾子而下,笃实无若子夏,而其言仁也,则曰:“

孔子的学生,从曾参以下,忠厚诚实没有比得上子夏的了,而子夏谈论仁德,却说:“

博学而笃志,切问而近思。”

广博地学习知识而又专心致志,恳切地发问请教而又接触实际独立思考。”

今之君子则不然,聚宾客门人之学者数十百人,“譬诸草木,区以别矣”,而一皆与之言心言性,舍多学而识,以求一贯之方,置四海之困穷不言,而终日讲危微精一之说,是必其道之高于夫子,而其门弟子之贤于子贡,祧东鲁而直接二帝之心传者也。

当今的君子们却不是这样,他们聚集起宾客门徒进行学习的有数十上百人,他们的性情、智力,“就像草木那样有所区别”,然而却一概对他们讲论心性,撇开多方面的学习和记忆,而去追求用一个道理统贯一切的方法,把天下穷困的现实搁在一边避而不谈,却整天讲“危微精一”的玄妙学说,这必定是他们的学说比孔子高超,他们的门徒比子贡贤能,他们是继承孔子血统的嫡系后代,而又是直接受到尧舜亲自传授的人。

我弗敢知也。

我是不敢冒然确信这个的。

孟子一书,言心言性,亦谆谆矣,乃至万章、公孙丑、陈代、陈臻。

《孟子》这部书,谈论心性,也够恳切不倦的了,但关系到万章、公孙丑、陈代、陈臻。

周霄、彭更之所问,与孟子之所答者,常在乎出处、去就、辞受、取与之间。

周霄、彭更所问的问题,和孟子所作的答复,却经常集中在出仕还是隐居、辞职还是做官、拒绝还是接受、取得还是给予这些实际问题上。

以伊尹之元圣,尧舜其君其民之盛德大功,而其本乃在乎千驷一介之不视不取。

就拿伊尹这样的大圣人来说,他具有能使所辅佐的国君成为尧舜、能使他治理下的人民成为尧舜时代的人民那样的盛大道德和丰功伟绩,然而他做人的准则却在于不管对千辆车马的巨大财富,还是对一丁点微不足道的东西都不动心,不屑一顾,更不拿取。

伯夷、伊尹之不同于孔子也,而其同者,则以“行一不义,杀一不辜,而得天下不为”。

伯夷、伊尹的为人是与孔子不同的,然而他们也有相同的地方,就是“采用哪怕是做一件不合理的事情、杀死一个无罪的人的手段而得到天下,坚决不干。”

是故性也,命也,天也,夫子之所罕言,而今之君子之所恒言也;

所以,性呀,命呀,天呀,这些孔子很少谈论的事情,却成了今天的君子们经常谈论的事情。

出处、去就、辞受、取与之辨,孔子、孟子之所恒言,而今之君子所罕言也。

出仕还是隐居、辞职还是做官、拒绝还是接受、取得还是给予这些问题的论辩,是孔子、孟子经常谈论的事情,今天的君子们却很少谈及。

谓忠与清之未至于仁,而不知不忠与清而可以言仁者,未之有也;

明说只是做到对国君忠诚和自身清白还没有达到仁,然而不知道对国君不忠诚和自身不清白却可以称得上仁的人,是没有的;

谓不忮不求之不足以尽道,而不知终身于忮且求而可以言道者,未之有也。

明说只是做到不忌恨、不贪婪还不足以算作是完全掌握了道,然而不知道一辈子既忌恨、又贪婪却可以称得上有道的人,是没有的。

我弗敢知也。

我是不敢知道有这种事情的。

愚所谓圣人之道者如之何?

我所说的圣人之道是怎样的呢?

曰:“

回答是:“

博学于文”,曰:“

广博地学习文化知识”,则说:“

行己有耻”。

自己立身行事要有羞耻之心”。

自一身以至于天下国家,皆学之事也;

从自身的修养到治理天下国家,都是应当学习的事情;

自子臣弟友以出入、往来、辞受、取与之间,皆有耻之事也。

从当儿子、做臣下、待兄弟、交朋友到外出或家居、与社会交往、拒绝还是接受、取得还是给予诸如此类,都是与羞耻有关系的事情。

耻之于人大矣!

羞耻对于人来说实在是重大得很啊!

不耻恶衣恶食,而耻匹夫匹妇之不被其泽,故曰:“

不应当对穿破衣服、吃粗饭野菜感到羞耻,所以说:“

万物皆备于我矣,反身而诚。”

天下万物的当然之理都在我的心中具备了,只要反躬自问,就能实实在在做出善事。”

呜呼!

哎呀!

士而不先言耻,则为无本之人;

士人不先讲羞耻,那就是没有根基的人;

非好古而多闻,则为空虚之学。

不喜好古代的历史文化并扩大自己的见闻,那就是空虚的学问。

以无本之人,而讲空虚之学,吾见其日从事于圣人而去之弥远也。

以一个没有根基的人,而去谈论空虚的学问,我看他每日追随圣人去做人却离圣人越来越远。

虽然,非愚之所敢言也,且以区区之见,私诸同志,而求起予。

虽然如此,这不是我敢谈论的事情,姑且把这点浅见陋识,私下谈给志同道合的人,以请求他们对我有所启发。

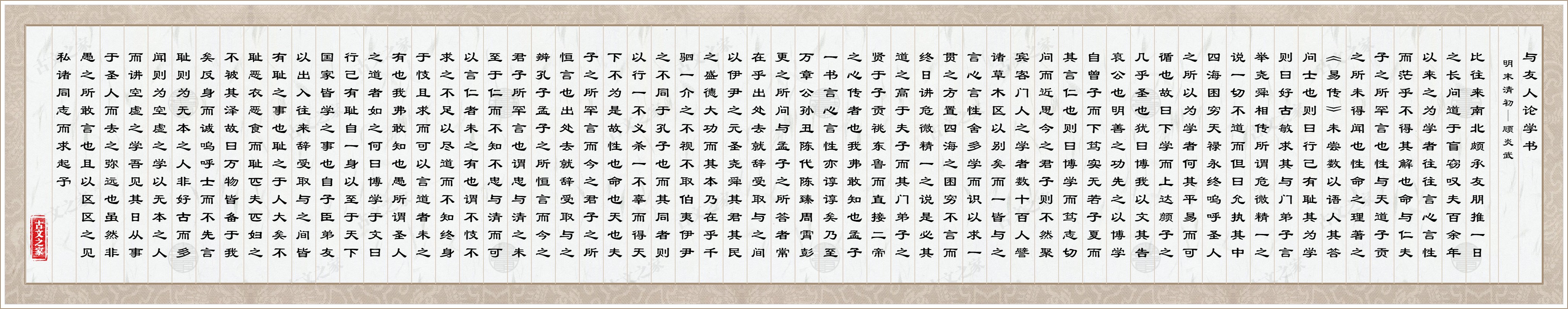

《与友人论学书》全文注音拼音版

《与友人论学书》全文注音拼音版