对照翻译

癸卯四月二日,余游白岳毕,遂浴黄山之汤泉。

乾隆四十八年农历四月二日,我游览完白岳山后,便来到汤泉沐浴。

泉甘且冽,在悬厓之下。

泉水清甜澄澈,是从紫云峰悬崖下流出来的。

夕宿慈光寺。

晚上住在慈光寺。

次早,僧告曰:“

第二天一早,僧人告诉我:“

从此山径仄险,虽兜笼不能容。

从这里往上,山路又窄又险,连兜笼也难以通过。

公步行良苦,幸有土人惯负客者,号‘海马’,可用也。”

您要是步行会非常累,幸好有当地人习惯背着客人上下山,他们被称为‘海马’,您可以雇他们代步。”

引五六壮佼者来,俱手数丈布。

于是,他带来了五六个强壮精神的汉子,手里都拿着几丈长的布带。

余自笑羸老乃复作襁褓儿耶?

我见了不禁自嘲,一个又弱又老的人,竟然要像婴儿一样被包裹在襁褓中。

初犹自强,至惫甚,乃缚跨其背。

刚登山时还觉得挺有力气,后来实在累了,才被绑在“海马”背上。

于是且步且负各半。

就这样,走一段背一段,差不多各占一半时间。

行至云巢,路绝矣,蹑木梯而上,万峰刺天,慈光寺已落釜底。

走到云巢时,已经完全没有路了,我踩着木梯往上爬,只见万峰高耸入云,慈光寺仿佛掉到了锅底。

是夕至文殊院宿焉。

当晚住在文殊院。

天雨寒甚,端午犹披重裘拥火。

天上下着雨,冷得很,虽然是端午节,还得披着皮袄、围着火炉取暖。

云走入夺舍,顷刻混沌,两人坐,辨声而已。

云雾涌进来,弥漫整个房间,转眼间一片模糊,两个人对坐,只能听到声音。

散后,步至立雪台,有古松,根生于东,身仆于西,头向于南,穿入石中,裂出石外。

云雾散去后,我步行到立雪台,看见一棵古松,根部长在东边,树干却倒向西边,树冠朝南,穿过石头中间,又从另一端伸出来。

石似活,似中空,故能伏匿其中,而与之相化;

石头像是有生命似的,中间恰好是空的,所以松树能藏在里面,与石头融为一体;

又似畏天,不敢上长,大十围,高无二尺也。

又像是害怕天空而不敢向上生长,虽然粗壮得有十围,但高度不过两尺。

他松类是者多,不可胜记。

其他松树也都类似,无法一一描述。

晚,云气更清,诸峰如儿孙俯伏。

稍晚些,云气更清澈,群峰像儿孙般俯伏。

黄山有前、后海之名,左右视,两海并见。

黄山分为前海和后海,站在这里两边都能看到。

次日,从台左折而下,过百步云梯,路又绝矣。

次日,从台左拐弯往下走,经过百步云梯,又没路了。

忽见一石如大鳌鱼,张其口。

忽然看见一块巨石像大鳌鱼,张着大嘴。

不得已走入鱼口中,穿腹出背,别是一天。

没办法,只好走进鳌鱼口,穿过鳌鱼腹,再从鳌鱼背上出来,竟别有一番天地。

登丹台,上光明顶,与莲花、天都二峰为三鼎足,高相峙。

接着登上炼丹台,再到光明顶,这里与莲花峰、天都峰三足鼎立,高高地相互对峙。

天风撼人,不可立。

山顶上风很大,吹得人站不住。

幸松针铺地二尺厚,甚软,可坐。

幸好地上铺着厚厚的松针,约有两尺深,很软,可以坐下。

晚至狮林寺宿焉。

晚上准备住在狮林寺。

趁日未落,登始信峰。

趁着太阳还没落山,先去登始信峰。

峰有三,远望两峰夹峙,逼视之,尚有一峰隐身落后。

站在峰顶,能看到三个山峰,远看像是两峰相对,仔细看还有一个山峰藏在后面。

峰高且险,下临无底之溪。

始信峰又高又险,下面是无底的溪水。

余立其巅,垂趾二分在外。

我站在峰顶,脚趾有两三分悬在空中。

僧惧挽之。

僧人害怕,过来拉我。

余笑谓:“

我笑着说:“

坠亦无妨。”

掉下去也没关系。”

问:“

僧人问:“

何也?”

为什么?”

曰:“

我说:“

溪无底,则人坠当亦无底,飘飘然知泊何所?

下面的溪水无底,人掉下去也到不了底,飘飘然不知道会停在哪里?

纵有底,亦须许久方到,尽可须臾求活。

就算有底,也要很久才能到达,完全可以趁这点时间想办法活命。

惜未挈长绳缒精铁量之,果若千尺耳。”

可惜没带长绳和铁坠来测量一下,看看有没有千尺深。”

僧大笑。

僧人听了哈哈大笑。

次日,登大小清凉台。

次日,登上大小清凉台。

台下峰如笔,如矢,如笋,如竹林,如刀戟,如船上桅,又如天帝戏将武库兵仗布散地上。

从台上往下看,山峰有的像笔,有的像箭,有的像竹笋,有的像竹林,有的像刀戟,有的像船上的桅杆,又像是天帝一时兴起,把武库里的兵器撒了一地。

食顷,有白练绕树。

不过一顿饭的工夫,又看见有东西像白色丝绢一样缠绕在树上。

僧喜告曰:“

僧人高兴地说:“

此云铺海也。”

这是云要铺满大海了。”

初濛濛然,熔银散绵,良久浑成一片。

起初,云雾迷蒙,像融化的银流、散开的棉絮,过了很久又浑然连成一片。

青山群露角尖,类大盘凝脂中有笋脯矗现状。

群山只露出尖顶,像一大盘白脂油里插着竹笋。

俄而离散,则万峰簇簇,仍还原形。

过了一会儿云雾散去,万峰又恢复成原来的模样。

余坐松顶,苦日炙,忽有片云起为荫遮。

我坐在松树间的崖顶,被太阳晒得难受,忽然一片云飘来为我遮阳。

方知云有高下,迥非一族。

这才知道云朵也有高低之分,并非都一样。

薄暮,往西海门观落日。

黄昏时又到西海门看落日。

草高于人,路又绝矣。

草比人高,又没有路了。

唤数十夫芟夷之而后行。

叫来十几个山民披荆斩棘后继续前行。

东峰屏列,西峰插地怒起,中间鹘突数十峰,类天台琼台。

这里东边的山峰像屏风排列,西边的山峰拔地而起,中间是数十座山峰模糊一片,像天台山的琼台景象。

红日将坠,一峰以首承之,似吞似捧。

红日快要落山时,有一座山峰好像用山顶托着它,又像是要吞下去,又像是在捧着。

余不能冠,被风掀落;

我不能戴帽子,因为风大会吹掉;

不能袜,被水沃透;

也不能穿袜子,因为已经被水浸透;

不敢杖,动陷软沙;

不敢拄拐杖,一拄就会陷进软沙;

不敢仰,虑石崩压。

也不敢抬头看,怕石头崩塌下来。

左顾右睨,前探后瞩,恨不能化千亿身,逐峰皆到。

左顾右盼,瞻前视后,恨不得化身为千亿个自己,每个山峰都能登临一遍。

当“海马”负时,捷若猱猿,冲突急走,千万山亦学人奔,状如潮涌。

当被“海马”背着时,他们轻快得像猿猴,直冲急走,看着那千万座山峰也像人一样,如潮水般汹涌。

俯视深坑、怪峰,在脚底相待。

低头看深坑和怪峰,都在脚下。

倘一失足,不堪置想。

如果一失足,后果不堪设想。

然事已至此,惴栗无益。

但事情已经到了这一步,害怕也没用。

若禁缓之,自觉无勇。

如果让他们慢点走,又显得自己太胆小了。

不得已,托孤寄命,凭渠所往,觉此身便已羽化。

没办法,只能把自己的性命和后代托付给他们,随他们安排了,感觉自己仿佛已经羽化升天了。

《淮南子》有“胆为云”之说,信然。

《淮南子》说“胆为云”,确实如此。

初九日,从天柱峰后转下,过白沙矼,至云谷,家人以肩舆相迎。

初九这天,从天柱峰后面下山,经过白沙矼,到了云谷,家人已经雇了小轿正在等我。

计步行五十余里,入山凡七日。

这次游黄山,大约步行了五十多里,在山中待了七天。

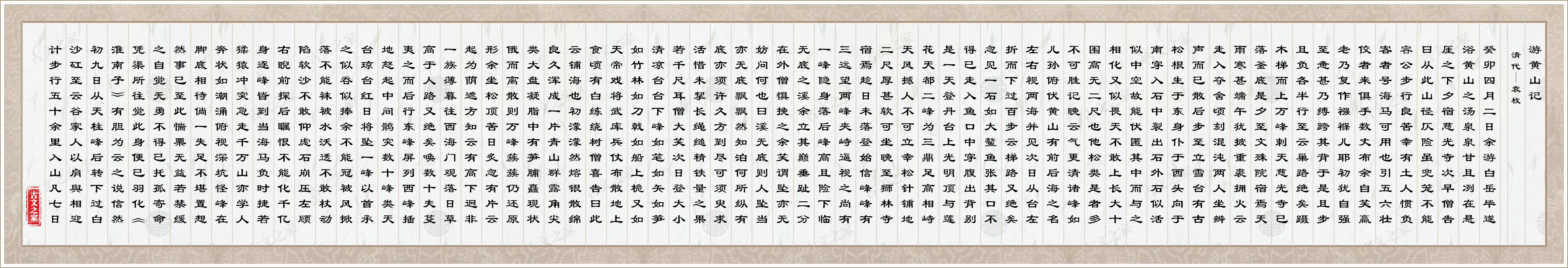

《游黄山记》全文注音拼音版

《游黄山记》全文注音拼音版