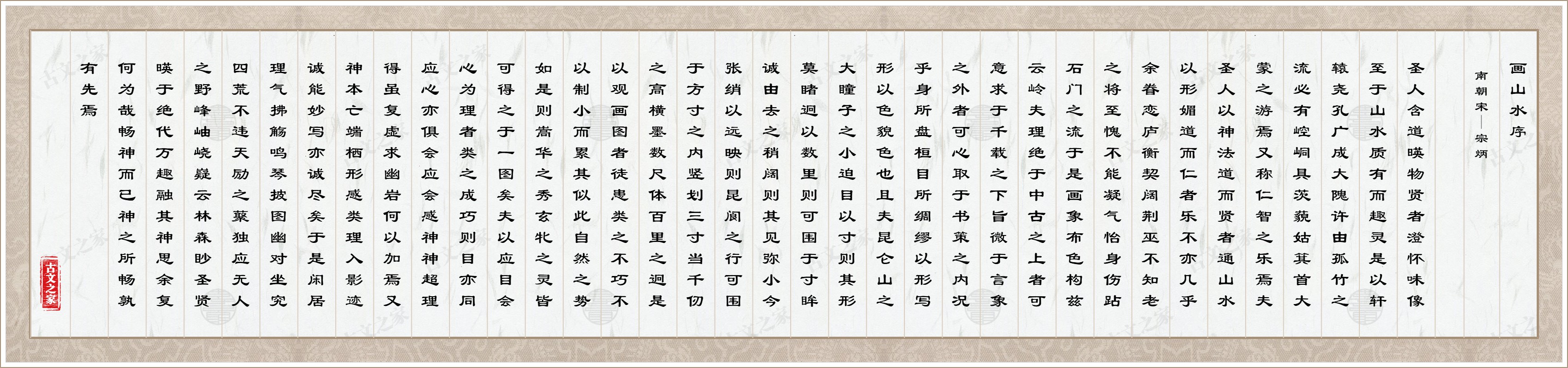

对照翻译

圣人含道暎物,贤者澄怀味像。

圣贤们包容自然,顺应万物,聪慧的人以纯净的心体味感受世界。

至于山水质有而趣灵,是以轩辕、尧、孔、广成、大隗、许由、孤竹之流,必有崆峒、具茨、藐姑、箕首、大蒙之游焉。

从而与山水交相辉映,所以轩辕、尧、孔子、广成子、大隗、许由、伯夷叔齐这些人物,注定会游历崆峒山、具茨山、藐姑山、箕山首阳山、大蒙山。

又称仁智之乐焉。

也可说是仁者乐山,智者乐水。

夫圣人以神法道,而贤者通;

圣贤们的精神与自然和谐,而使聪慧的人们通达。

山水以形媚道,而仁者乐。

山水以他美丽的景色装点大自然,让善良的人们愉悦。

不亦几乎?

这不是很近似吗?

余眷恋庐、衡,契阔荆、巫,不知老之将至。

我眷恋庐山、衡山,对荆山、巫山魂牵梦绕、可不知自己已渐渐老了。

愧不能凝气怡身,伤跕石门之流,于是画象布色,构兹云岭。

惭愧不能再去旅游,聚凝各处山水的灵气,去怡然自得,伤感只能蹒跚在石门的岸边,于是用图画和颜色去勾画云绕的山川景色。

夫理绝于中古之上者,可意求于千载之下。

那些自汉代以上所失传的绘画理念,之后的千年中可着意追求。

旨微于言象之外者,可心取于书策之内。

那些在传说和画面中表达不清晰的,可以在书籍中获取。

况乎身所盘桓,目所绸缪。

更何况可以亲身去不断感受,用眼去反复观赏。

以形写形,以色貌色也。

对着形状去描绘,按着颜色去涂抹。

且夫昆仑山之大,瞳子之小,迫目以寸,则其形莫睹,迥以数里,则可围于寸眸。

昆仑山是高大的,人的眼睛却是小的,昆仑山若近在咫尺,那就看不见他的全貌,若离开几里远的距离,就能尽收眼底。

诚由去之稍阔,则其见弥小。

当然是因为在画面上稍远的距离,景物就显得很小。

今张绡以远映,则昆阆之行,可围于方寸之内。

现在摊开画布想要描绘远景,那昆仑山巍峨的形状可以浓缩在方寸大的地方。

竖划三寸,当千仞之高;

竖着画三寸,就像有千仭之髙;

横墨数尺,体百里之迥。

横着泼墨几尺,可以体现上百里的辽阔。

是以观画图者,徒患类之不巧,不以制小而累其似,此自然之势。

所以对作画的人来说,最怕构图不够巧妙,不必担心由于画得小而看起来不像,这是自然原本的样子。

如是,则嵩、华之秀,玄牝之灵,皆可得之于一图矣。

照此,嵩山华山的秀美,大自然的灵性都可以在一张画上展现了。

夫以应目会心为理者,类之成巧,则目亦同应,心亦俱会。

以看着顺眼又顺心为绘画理念,那么构图就会巧妙,构图巧妙就会看着顺眼,也就顺心。

应会感神,神超理得。

顺眼顺心就感动精神,精神振奋就会让理念得以实现。

虽复虚求幽岩,何以加焉?

即便再以幽岩隐士命题作画,又有什么难的呢?

又神本亡端,栖形感类,理入影迹。

其实精神本就没有端倪,是借助画中的形态来渲染构图,让理念融入到画面中。

诚能妙写,亦诚尽矣。

能画得巧妙,才能尽如人意。

于是闲居理气,拂觞鸣琴,披图幽对,坐究四荒,不违天励之藂,独应无人之野。

于是我闲居世外,调理心情,饮酒弹琴,展开画卷独自玩味,这样坐着就能走遍大千世界。

峰岫峣嶷,云林森眇。

顺从上天对我的磨砺,独自面对无人的郊野。

圣贤暎于绝代,万趣融其神思。

可以让圣贤流芳千古,世间的万种乐趣融进遐想中。

余复何为哉,畅神而已。

我还要去做什么呢,让精神畅快淋漓就可以了。

神之所畅,孰有先焉。

精神的欢畅,什么能比这个重要。

《画山水序》全文注音拼音版

《画山水序》全文注音拼音版