对照翻译

气之动物,物之感人,故摇荡性情,形诸舞咏。

气候的变化影响着景物,景物的变迁触动着人心,从而让人的情感随之起伏,并通过舞蹈和歌唱表达出来。

照烛三才,晖丽万有,灵祇待之以致飨,幽微藉之以昭告;

它映照着天、地、人三者,使万物焕发出光辉与美丽,上天的神灵依靠它接受祭祀,幽冥的力量借由它传达祈愿。

动天地,感鬼神,莫近於诗。

(在所有艺术形式中,)能够感动天地鬼神的,没有什么比诗歌更为贴近了。

昔《南风》之词,《卿云》之颂,厥义敻矣。

昔日《南风歌》的歌词,《卿云歌》的颂词,其意蕴深远悠长。

夏歌曰“郁陶乎予心”,楚谣曰“名余曰正则”,虽诗体未全,然是五言之滥觞也。

夏代的《五子之歌》曾言“郁陶乎予心”,楚地的《离骚》则提到“名余曰正则”,虽然这些作品的体例尚未完备,但它们已是五言诗的开端。

逮汉李陵,始著五言之目矣。

到了汉代李陵,才正式开创了五言诗的体式。

古诗眇邈,人世难详,推其文体,固是炎汉之制,非衰周之倡也。

古诗的年代久远,作者与时代难以详考,但从文风来看,它应属于西汉时期的作品,而非周朝衰落时的创作。

自王、扬、枚、马之徒,词赋竞爽,而吟咏靡闻。

像王褒、扬雄、枚乘、司马相如等人,都以辞赋争胜,却未闻有诗歌流传。

从李都尉迄班婕妤,将百年间,有妇人焉,一人而已。

从李陵到班婕妤,约百年间,仅有一位女性作家(班婕妤),以及一位男性诗人(李陵)。

诗人之风,顿已缺丧。

诗人的创作风气,在这一时期明显衰退了。

东京二百载中,惟有班固《咏史》,质木无文。

东汉两百年间,只有班固的《咏史》诗留存,但其质朴无华,缺乏文采。

降及建安,曹公父子笃好斯文;

此后到了建安时期,曹操与曹丕父子酷爱文学;

平原兄弟郁为文栋;

曹植、曹彪兄弟成为文坛领袖;

刘桢、王粲为其羽翼。

刘桢、王粲则是他们的得力辅佐。

次有攀龙托凤,自致於属车者,盖将百计。

此外还有攀附追随之人,数量将近百人。

彬彬之盛,大备於时矣。

这一时期的文学创作文质兼备,盛极一时。

尔后陵迟衰微,迄於有晋。

然而后来逐渐衰微,直至晋代。

太康中,三张、二陆、两潘、一左,勃尔复兴,踵武前王,风流未沫,亦文章之中兴也。

太康年间,“三张”(张载、张协、张亢)、“二陆”(陆机、陆云)、“两潘”(潘岳、潘尼)及左思等文人异军突起,继承前贤的传统,延续了建安文坛的辉煌,堪称一场文学复兴。

永嘉时,贵黄、老,稍尚虚谈。

永嘉年间,黄老学说盛行,清谈之风渐起。

於时篇什,理过其辞,淡乎寡味。

此时的诗文多以玄理为主,内容平淡,缺乏韵味。

爰及江左,微波尚传,孙绰、许询、桓、庾诸公诗,皆平典似《道德论》,建安风力尽矣。

东晋渡江后,清谈的影响虽有所减弱,但仍如微波荡漾,孙绰、许询、桓温、庾亮等人的诗作,平淡得如同《道德论》,建安文学的风采已荡然无存。

先是郭景纯用俊上之才,变创其体。

在此之前,郭璞凭借卓越的才华革新了诗歌形式。

刘越石仗清刚之气,赞成厥美。

刘琨以其清新刚健的气势提升了诗歌美感。

然彼众我寡,未能动俗。

然而,前者势单力薄,未能扭转世俗文风。

逮义熙中,谢益寿斐然继作。

义熙年间,谢混以文采续写新篇。

元嘉中,有谢灵运,才高词盛,富艳难踪,固己含跨刘郭,陵轹潘左。

刘宋元嘉年间,谢灵运横空出世,文采斐然,辞藻华丽且意境深远,超越了刘琨、郭璞,更胜潘岳、左思一筹。

故知陈思为建安之杰,公幹、仲宣为辅。

由此可知,曹植是建安文学的俊杰,刘桢、王粲为辅翼;

陆机为太康之英,安仁、景阳为辅。

陆机是太康文学的核心,潘岳、张协为辅翼;

谢客为元嘉之雄,颜延年为辅。

谢灵运是元嘉文学的巨擘,颜延之为辅翼:

斯皆五言之冠冕,文词之命世也。

这些都是五言诗的重要创作者,声名显赫于世。

夫四言,文约意广,取效《风》、《骚》,便可多得。

四言诗因字数少而含义丰富,效仿《国风》和《离骚》即可掌握大致风格。

每苦文繁而意少,故世罕习焉。

(但诗人们)常苦于文字冗长而意义不足,因此很少有人学习这种形式。

五言居文词之要,是众作之有滋味者也,故云会於流俗。

五言诗在诗体中占据重要地位,是最具韵味的一种,符合大众审美需求。

岂不以指事造形,穷情写物,最为详切者耶?

(这)难道不是因为它擅长陈述事理、塑造形象、抒发情感、描摹事物,且能做到详尽贴切吗?

故诗有三义焉:

因此,诗有三种表现手法:

一曰兴,二曰比,三曰赋。

一是“兴”,二是“比”,三是“赋”。

文已尽而意有馀,兴也;

文辞虽尽而意味无穷,是“兴”;

因物喻志,比也;

借物喻情,是“比”;

直书其事,寓言写物,赋也。

直接描写事实并寄托寓意,则是“赋”。

宏斯三义,酌而用之,干之以风力,润之以丹彩,使味之者无极,闻之者动心,是诗之至也。

扩展这三种手法,融会贯通,用风骨强化,用文采润饰,使读者回味无穷,听者动容不已,这才是诗歌的最高境界。

若专用比兴,患在意深,意深则词踬。

如果只用“比兴”,弊病在于寓意过于隐晦,导致文辞滞涩;

若专用赋体,患在意浮,意浮则文散,嬉成流移,文无止泊,有芜漫之累矣。

如果只用“赋”,问题在于寓意浅显,文辞松散,甚至流于戏谑,失去中心,显得芜杂无力。

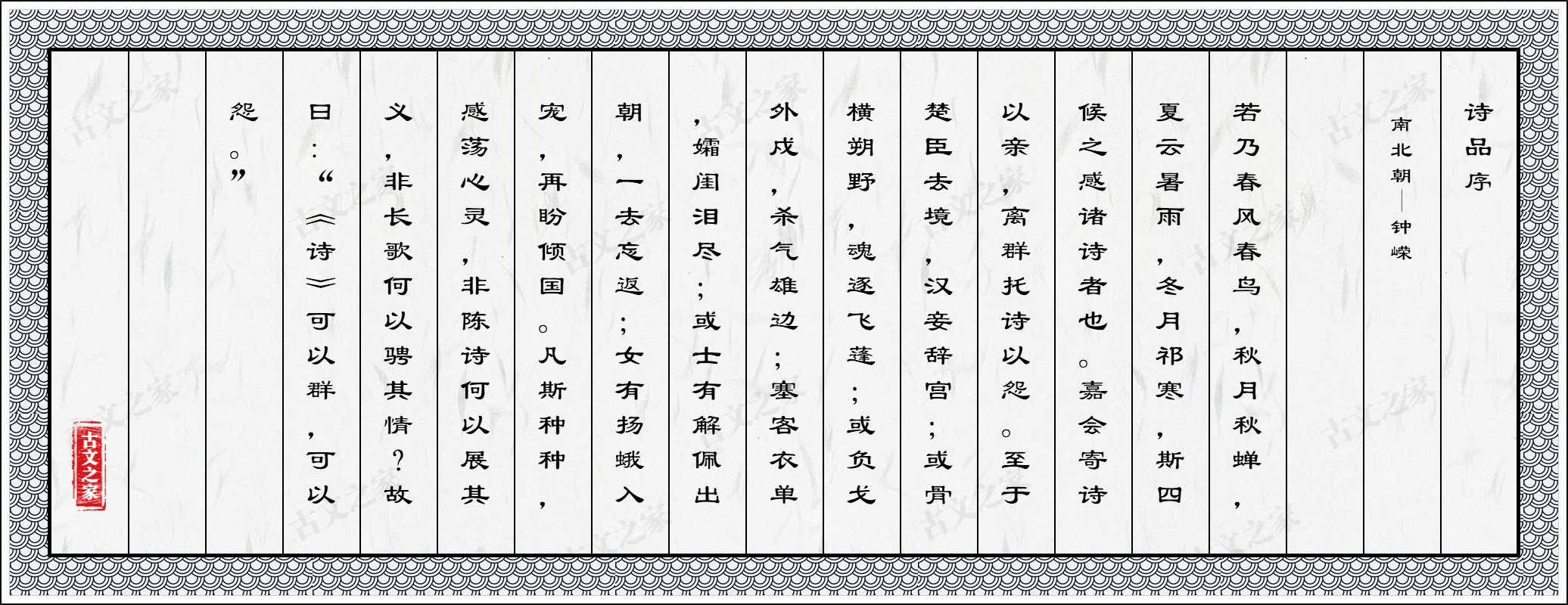

若乃春风春鸟,秋月秋蝉,夏云暑雨,冬月祁寒,斯四候之感诸诗者也。

至于春风春鸟、秋月秋蝉、夏云暑雨、冬雪严寒,这些四季变化引发的感受往往被融入诗歌之中。

嘉会寄诗以亲,离群讬诗以怨。

良辰美景时寄诗传情,离群索居时托诗诉怨。

至於楚臣去境,汉妾辞宫;

比如楚臣去国,汉妾辞宫;

或骨横朔野,或魂逐飞蓬;

有的尸横荒野,魂随蓬蒿;

或负戈外戍,杀气雄边;

有的持戈戍边,战气冲霄;

塞客衣单,孀闺泪尽;

有的游子衣单,闺妇泪尽;

或士有解佩出朝,一去忘反;

有的士人解印归隐,一去不返;

女有扬蛾入宠,再盼倾国。

有的女子入宫受宠,顾盼倾城。

凡斯种种,感荡心灵,非陈诗何以展其义;

凡此种种,无不触动心灵,若不用诗来抒发情志,又能如何?

非长歌何以骋其情?

若不以长篇歌咏畅叙情怀,又该如何?

故曰:“

所以孔子说:“

《诗》可以群,可以怨。”

诗可以群,可以怨。”

使穷贱易安,幽居靡闷,莫尚於诗矣。

让穷困卑贱者安心,让避世隐居者无忧,最好的方式莫过于诗。

故词人作者,罔不爱好。

因此,诗人为何不爱写诗呢?

今之士俗,斯风炽矣。

当今文人的风气,这种习气非常炽盛。

才能胜衣,甫就小学,必甘心而驰骛焉。

孩童刚能穿稳衣服,才刚上小学识字,就必定心甘情愿地追逐这种风尚。

於是庸音杂体,人各为容。

于是平庸的诗作和杂乱的诗体,人人都自创一套模样。

至使膏腴子弟,耻文不逮,终朝点缀,分夜呻吟。

以至于使那些富家子弟,以文章赶不上潮流为耻,整个白天都在修饰词句,彻夜呻吟苦思冥想。

独观谓为警策,众睹终沦平钝。

自己单独看时觉得精妙绝伦,众人一看终究还是归于平庸迟钝。

次有轻薄之徒,笑曹、刘为古拙,谓鲍照羲皇上人,谢杋今古独步。

另有一些轻浮浅薄的人,嘲笑曹植、刘桢的作品古朴笨拙,说鲍照是伏羲氏以上的至高无上之人,称谢朓是古今独一无二的大家。

而师鲍照终不及“日中市朝满”,学谢杋,劣得“黄鸟度青枝”。

然而模仿鲍照,终究比不上“日中市朝满”,学习谢朓,也只能低劣地写出“黄鸟度青枝”。

徒自弃於高明,无涉於文流矣。

徒劳被高明抛弃,与真正的文人毫无关联。

观王公缙绅之士,每博论之馀,何尝不以诗为口实。

观察王公贵族与士大夫阶层,每每在闲谈之余,总喜欢以诗作为话题,根据个人喜好争论优劣。

随其嗜欲,商榷不同,淄、渑并泛,朱紫相夺,喧议竞起,准的无依。

正如淄水与渑水混合难辨,紫色与红色掺杂不分,各种意见喧嚣纷争,无法用统一标准评判。

近彭城刘士章,俊赏之士,疾其淆乱,欲为当世诗品,口陈标榜。

近来彭城人刘绘,是一位敏锐的诗歌鉴赏家,厌恶诗坛混乱,欲撰当代《诗品》,口述了许多评论。

其文未遂,感而作焉。

虽未成书,但也是出于深思熟虑之举。

昔九品论人,《七略》裁士,校以宾实,诚多未值。

昔班固论人分九等,刘歆评文归《七略》,依名究实,确实存在许多不当之处。

至若诗之为技,较尔可知。

至于诗歌技巧的高低,其实显而易见。

以类推之,殆均博弈。

按类别推断,大抵如同判断赌博或棋局胜负般清晰。

方今皇帝,资生知之上才,体沈郁之幽思,文丽日月,赏究天人。

当今圣上天赋卓绝,文思深邃,文章与日月同辉,学问贯通自然与人事。

昔在贵游,已为称首。

早年结交贵族子弟时已是领袖人物。

况八纮既奄,风靡云蒸,抱玉者联肩,握珠者踵武。

何况如今统御八方,天下响应如风云际会,英才汇聚,络绎不绝。

以瞰汉、魏而不顾,吞晋、宋於胸中。

君王眼光早已超越汉魏,胸襟包容晋宋。

谅非农歌辕议,敢致流别。

这类农民歌谣与市井议论,岂敢妄加品评?

嵘之今录,庶周旋於闾里,均之於谈笑耳。

我所记录的内容,不过坊间谈资,仅供消遣罢了。

一品之中,略以世代为先后,不以优劣为诠次。

在一品之中,大致按时代先后排列,不依据优劣进行评价。

又其人既往,其文克定。

再者,逝者已矣,其诗可定;

今所寓言,不录存者。

今人尚存,不予收录。

夫属词比事,乃为通谈。

连缀词句,罗列事实,仅作一般性讨论。

若乃经国文符,应资博古,撰德驳奏。

至于国家文书,需广引典故以彰显庄重,德行驳议。

宜穷往烈。

应列举前功以资借鉴。

至乎吟咏情性,亦何贵於用事?

但若吟咏性情,何必拘泥典故?

“思君如流水”,既是即目。

“思君如流水”取眼前之景。

“高台多悲风”,亦惟所见。

“高台多悲风”亦即目所见;

“清晨登陇首”,羌无故实。

“清晨登陇首”无典可用。

“明月照积雪”,讵出经史。

“明月照积雪”岂出自经史?

观古今胜语,多非补假,皆由直寻。

纵观古今佳句,多非拼凑古人词句,而是直抒胸臆。

颜延、谢庄,尤为繁密,於时化之。

颜延之、谢庄的诗用典繁密,对当时产生了一定影响。

故大明、泰始中,文章殆同书抄。

于是(刘宋)大明、泰始年间,诗文几乎沦为抄书。

近任昉、王元长等,词不贵奇,竞须新事,尔来作者,浸以成俗。

近来任昉、王融等人,不重视文辞本身,只争相引用冷僻典故,自此以后,作者渐成习惯。

遂乃句无虚语,语无虚字,拘挛补衲,蠹文已甚。

致使句句用典,字字求古,拼凑堆砌,严重损害了诗文质量。

但自然英旨,罕值其人。

然而真正能做到天然去雕饰的诗人,寥寥无几。

词既失高,则宜加事义。

文辞若不够雅正,就该充实典故义理。

虽谢天才,且表学问,亦一理乎!

既然缺乏天才,只能卖弄学问,也算是一种策略吧!

陆机《文赋》,通而无贬;

陆机的《文赋》通达却无褒贬;

李充《翰林》,疏而不切;

李充的《翰林论》疏漏而不切实际;

王微《鸿宝》,密而无裁;

王微的《鸿宝》细密却缺乏裁断;

颜延论文,精而难晓;

颜延之的文章精巧却晦涩难懂;

挚虞《文志》,详而博赡,颇曰知言。

挚虞的《文章志》详尽广博,可谓知音之言。

观斯数家,皆就谈文体,而不显优劣。

观诸家论述,多就体裁而言,未涉优劣。

至於谢客集诗,逢诗辄取;

至于谢灵运编纂诗集,凡遇诗歌皆收录;

张骘《文士》,逢文即书。

张隲撰写《文士传》,凡见文章必记载。

诸英志录,并义在文,曾无品第。

这些著作的重点在于保存作品,而非评定高低。

嵘今所录,止乎五言。

我此次记录,专限五言诗。

虽然,网罗今古,词文殆集。

尽管如此,古今作者几乎尽数囊括。

轻欲辨彰清浊,掎摭病利,凡百二十人。

粗略分辨优劣,总计一百二十人。

预此宗流者,便称才子。

列入此流派者,称为才子。

至斯三品升降,差非定制,方申变裁,请寄知者尔。

至于三品升降,未必为定论,未来若有调整,还请寄望于懂诗之人。

昔曹、刘殆文章之圣,陆、谢为体贰之才,锐精研思,千百年中,而不闻宫商之辨,四声之论。

昔日曹植、刘桢堪称文章圣手,陆机、谢灵运追慕效法,研究深入,千百年来却未闻声调之辨、四声之论。

或谓前达偶然不见,岂其然乎?

有人说古人偶然未察,果真如此吗?

尝试言之,古曰诗颂,皆备之金竹,故非调五音,无以谐会。

试看古代诗颂皆配乐而作,若不调节五音则无法和谐。

若“置酒高堂上”、“明月照高楼”,为韵之首。

如“置酒高堂上”、“明月照高楼”,韵律优美至极。

故三祖之词,文或不工,而韵入歌唱,此重音韵之义也,与世之言宫商异矣。

因此“三祖”(曹操、曹丕、曹叡)歌词,文辞虽欠工整,但韵律可唱,这是注重音韵的表现,与后世所谓声调不同。

今既不备管弦,亦何取於声律邪?

如今诗歌脱离音乐,又何必讲究声调呢?

齐有王元长者,尝谓余云:“

齐代王融曾对我说:“

宫商与二仪俱生,自古词人不知之。

声调与天地共生,古来诗人未曾察觉。

帷颜宪子乃云‘律吕音调’,而其实大谬。

唯有颜延之提及韵律谐和,但其观点大谬;

唯见范晔、谢庄颇识之耳。

唯范晔、谢庄深谙此道。

尝欲进《知音论》,未就。”

我本欲作《知音论》,惜未完成。”

王元长创其首,谢杋、沈约扬其波。

王融首倡其说,谢朓、沈约推波助澜。

三贤或贵公子孙,幼有文辩,於是士流景慕,务为精密。

三人皆贵族子弟,年轻时便善辩论文艺,文士们竞相效仿,追求精细严密。

襞积细微,专相陵架。

繁复琐碎,刻意超越。

故使文多拘忌,伤其真美。

结果导致文辞拘谨忌讳,损害了真实与美感。

余谓文制本须讽读,不可蹇碍,但令清浊通流,口吻调利,斯为足矣。

我认为诗歌体制本应在吟诵中流畅自然,无需滞涩,只要清浊相间,贯通顺滑即可。

至平上去入,则余病未能;

至于区分平上去入,我实在难以掌握;

蜂腰、鹤膝,闾里已具。

至于蜂腰鹤膝之类的毛病,民间歌谣早已避免。

陈思赠弟,仲宣《七哀》,公幹思友,阮籍《咏怀》,子卿“双凫”,叔夜“双鸾”,茂先寒夕,平叔衣单,安仁倦暑,景阳苦雨,灵运《邺中》,士衡《拟古》,越石感乱,景纯咏仙,王微风月,谢客山泉,叔源离宴,鲍照戍边,太冲《咏史》,颜延入洛,陶公咏贫之制,惠连《捣衣》之作,斯皆五言之警策者也。

陈思王曹植有赠弟之作《赠白马王彪诗》,王粲有《七哀诗》,刘桢有思友之篇《赠徐干诗》,阮籍有《咏怀诗》,苏武有“双凫俱北飞”的《别李陵诗》,嵇康有“双鸾匿景曜”的《赠秀才入军诗》,张华有咏“寒夕”的《杂诗》,何晏有咏“衣单”的诗,潘岳有咏“倦暑”的诗,张协有咏“苦雨”的《杂诗》,谢灵运有《拟魏太子邺中集诗》,陆机有《拟古诗》,刘琨有感乱之作《扶风歌》,郭璞有咏仙之篇《游仙诗》,王微有咏“风月”的诗,谢灵运有咏“山泉”的诗,谢混有咏“离宴”的诗,鲍照有咏“戍边”的诗,左思有《咏史诗》,颜延之有《北使洛诗》,陶渊明有《咏贫士诗》,谢惠连有《捣衣诗》,这些作品皆为五言诗中的精品。

所以谓篇章之珠泽,文采之邓林。

堪称诗歌的“珠泽”与文采的“邓林”。

《诗品序》全文注音拼音版

《诗品序》全文注音拼音版